今日は東京理科大学の今年最後の授業。

ゲスト講師として坂本一成先生をお呼びした全体講評会なので、

やや緊張しながらもとても楽しみにして大学に行ってみると、

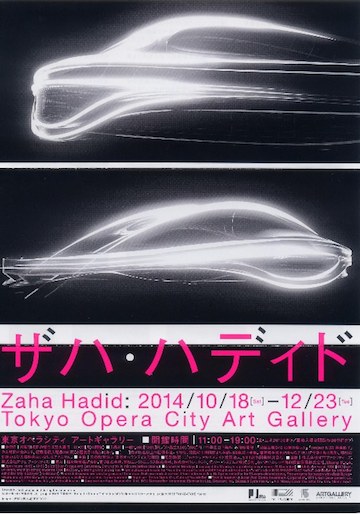

EMBAの ENRIC MASSIP-BOSCH氏とELVで偶然一緒となり、

どうやら講演していただけるとのこと。

バルセロナ大学でも教鞭をとられている建築家なのですが、

東京工業大学の篠原研究室の留学生だったらしく、

坂本先生ともつながっているようでした。

ということで、急遽、講評会の前に1時間程のご講演して頂きました。

随分と豪華な授業になりました。

英語での講演でしたが、サクラダファミリア周辺のプロジェクトや、

海沿いに建つ集合住宅など、とても魅力的なものでした。

バルセロナは学生の時に一度だけ行ったことがありますが、

新旧が混ざり合った魅力的な街で、

また、近々に行って見たくなるようなレクチャーでした。

その後、坂本先生を交えて、設計製図の全体講評会。

学生に丁寧にコメントする坂本先生に、

我々の指導方法も講評していただいている感じでした(笑)。

全体講評会の後は、学生と打ち上げ、

しばらくして、坂本先生と講師だけは場所を変えて、夜遅くまで建築談義。

とても充実した一日でした。