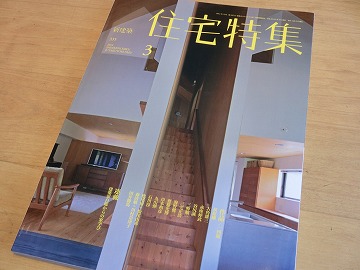

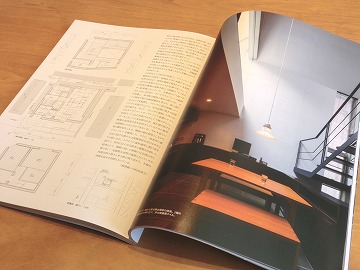

「新建築住宅特集3月号」にMDSが設計した「白金の家」が掲載されました。

発売されたばかりなので、書店に平積みされていると思います。

是非、ご覧になって下さい。

投稿者: mds

「石神井台の家」配筋検査

「石神井台の家」の配筋検査に行ってきました。

敷地の隣のキャベツ畑は雪で真白。

配筋検査は特に大きな問題もなく、コンクリートの打設に進みます。

坂倉準三「人間のための建築」展に行ってきました。

国立近現代資料館で行われている坂倉準三の展覧会に行ってきました。

坂倉準三は、ル・コルビュジエのアトリエで働いた後、

鎌倉の神奈川県立近代美術館を設計しましたが、

その当時の写真や原図などによって紹介されていました。

パンフレットの構造フレームの写真が印象的ですが、

その原図と構造模型が展示されいたのがとても良かったです。

帰りに隣にある都立旧岩崎邸庭園に立ち寄ってきました。

この建物は1896年、ジョサイア・コンドル設計の三菱財閥の邸宅です。

モダニズム建築も良いですが、こちらはこちらで良いですね。

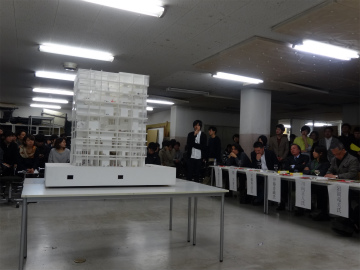

卒業設計審査会@日本大学

日本大学の卒業設計審査会に行ってきました。

先週に続き、また記録的な大雪の日に審査会となってしまいました。

例年通り、午前中はそれぞれの先生が10作品を選び、

得票数が多い作品が午後の2次審査に進みます。

こちらが一等の学生のプレゼンテーション風景。

最終審査で僕はこちらに一票いれましたが、二等とは一票差。

上位はほとんど優劣がなかったように思いました。

審査会の後の大学主催の懇親会は、

大雪のために中止になってしまいました。

学生にとってはとても残念だったのではないでしょうか。

僕は帰りのバスで一緒になった曽根先生に誘われ、

建築家の木下さん、谷内田さん、照明の岩井さんと雪見酒・・・・。

それはそれでとても楽しい夜でした(笑)。

MDSからスタッフ・アルバイト募集のお知らせ

現在、MDSではスタッフ・アルバイトを募集しています。

詳しくはMDSのHPをご覧下さい。

卒業設計審査会@東京理科大学

東京理科大学の卒業設計審査会に行っていました。

今年は全体的にレベルが高く、

甲乙をつけるのが難しかったという印象です。

大雪で外は真白。

事前審査で高得点だった16名のプレゼンテーションと質疑応答の後、

投票と議論を繰り返して1等を決めるという例年通りのスタイルです。

昼過ぎから始まって、終わったのは夜の9時。

その後、朝方まで学生たちとお酒を飲みながら過ごしました。

「西谷の家」工事監理

横浜の「西谷の家」の工事監理に行ってきました。

この住宅は床が何層にも積み重なっているのが特徴です。

現場は壁の構造用合板を貼っている途中でしたが、

空間の大きさはほぼ確認することができました。

小さいながらも、なかなか良い空間になりそうです。

フィールドトリップ@群馬

群馬のプロジェクトの現地調査にスタッフ全員と行ってきました。

現地調査の帰りにご当地グルメのソース焼きそばを食べ、

金山城跡に立ち寄ってきました。

石積みにもいろいろな技があり、奥が深いのですが、

大きさの違う石を積んだ石積みは眺めていて飽きないですね。

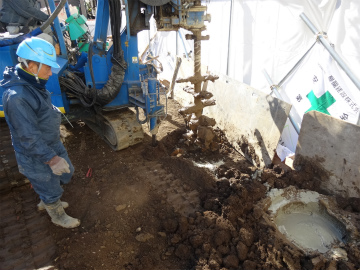

「神楽坂の家」柱状改良

神楽坂の家の現場定例に行ってきました。

現場は柱状改良の施工中でした。

地盤が弱い時に杭や表層改良など地盤を強くする方法は様々ですが、

柱状改良はその中のひとつの方法です。

写真の手前の機械から奥の機械にセメント系固化材をホースで送り、

今回の場合、地下約9m、55本を柱状に地盤改良します。

手前が完成したばかりの55本の中の1本で、

それが終わるとまた次の一本と、

およそ1時間に1本のペースで施工していきます。

建物の仕上げは勿論大事ですが、

地味な見えない地中もとても大切なのです。

LIXILデザインコンテスト 入賞

LIXILデザインコンテストでMDSが設計した「白金の家」が入賞し、

代官山のリストランテASOで表彰式がありました。

審査員長はインテリアデザイナーの内田繁氏。

表彰式の後は立食パーティー。

楽しいひと時を過ごして、外に出ると雪で屋根は真白でした。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾