浅間下の柑橘楼 の1年検査に行ってきました。

竣工時に一度まるはだかに剪定にされていた木々が1年経って青々と茂り、街並みの一角を瑞々しく彩っていました。

検査後にはお茶をいただきました。瓦屋根の日本家屋をモダンにつくり替えたダイニングで、インドの伝統クロスに和のテーブルウェアが設えられ、とても豊かなひとときを過ごすことができました。

N.Kawamura

浅間下の柑橘楼 の1年検査に行ってきました。

竣工時に一度まるはだかに剪定にされていた木々が1年経って青々と茂り、街並みの一角を瑞々しく彩っていました。

検査後にはお茶をいただきました。瓦屋根の日本家屋をモダンにつくり替えたダイニングで、インドの伝統クロスに和のテーブルウェアが設えられ、とても豊かなひとときを過ごすことができました。

N.Kawamura

「富士山麓の家」の中間検査に行ってきました。今回、施主のご希望で、免振ダンパーを追加採用しています。建物の木軸部分にバランスよく配置して、揺れを抑制するというものです。

構造設計の大賀先生が構造をくまなくチェック。

富士山の裾野の始まりに建つ「富士山麓の家」。富士山を眺めるためのスペースを持つこの家の柱は、全て富士山の桧でできています。

気を引き締めて進めて行きます。

M.Ohtoshi

本物の木を薄くスライスした突板を合板に張り込んだ材料を「練り付け板」といって、内部の家具や扉などに使うことがあります。いろいろな樹種の木が突板として流通していますが、安多化粧合板は特に個性的な目を持った木や、ストーリーを持った木から切り出した合板を作っているということで、東京ショールームに伺ってきました。

たくさんの個性的な突板に囲まれてお話を伺いました。

もともとはテレビ等の家電の外装が木であった時代に、その仕上をしていた会社だったそうです。そこから、家具等の化粧合板の製造をしていくにあたって、プロジェクトに合ったものを、打合せを重ねて、木一本ずつに向き合いながら探し出し、一枚一枚手作りで届けたいという思いで取り組んでおられるとのお話。

こちらの木は、ボグオークといって、「木の化石」と言われている、約4000年前の樹が長い年月をかけて圧力や熱を受けて炭化したものだそうです。この黒さは木そのものが持つタンニンによって染まっていて、一つ一つ色が違うのだとか。

大阪万博の「文明の森」インスタレーションでは切り出す前の「木の化石」を見ることができます。

こちらは、そのボグオークの端材をもれなく活用するためにデザインした練り付け板。何枚もの薄い突板を糊が乾いてしまうまでの時間と戦いながら割り付けていく仕事は至難の業だということですが、ボグオークならではの木の部位や個体差による色の違いが模様のように表れた個性のある一品。

このほかにも、燻製にすることで染める「ファムド」や、タンニンで染める「鉄媒染」、切り出した木の小口からインクを吸わせて導管を染めたものなど、いろいろな仕上げも見せていただきました。

木に対する圧倒的な愛情と知識を感じました。色の感じがイイだとか、木目が綺麗だとか、そういったことに着目しがちな練り付け板ですが、木という生き物としてどのようなものかというストーリーを感じながら選ぶというぜいたくもあるのだと肌で感じることができました。イメージをお伝えして相応しい木×加工を提案していただくこともできるということで、ぜひまたお仕事をご一緒できるといいですね。

M.Ohtoshi

鶴見のリノベーションが竣工を迎えました。

戦前に建主の祖父がこの地に住宅を建て、90年代まで増築を重ねていましたが、その後家族構成も大きく変わり、空き家となっていました。敷地を訪れた際、前庭にはこの家の歴史を見守ってきた老木が佇んでいました。その老木と神棚が鎮座する趣のある中心部を残して、朽ち果てた増築部分を全部取りはずし、改修したこの計画。残す部分は敷地の中心の長方形の総二階。大幅な減築により広々とした庭が生まれ、庭と連続した伸びやかな計画となっっています。仏間と神棚のあった部屋の壁と天井を残し、床や家具などを貫入させることで、連続しながらも、趣の異なる幾つもの居場所を作っています。

日大生産工学部の岩田先生と大学院生と富士見町、原村をぐるっと一周しました。6月から日大で僕が地域計画のスタジオ課題を出すことになっていて、その舞台は八ヶ岳西麓。その授業の他にも、ペンションベルさんの自転車置き場を学生と一緒にデザインしていて、今回はそのプレゼンも。あと、富士見高原リゾートさんの使われていない施設や、その周辺の同様な施設を案内していただき、現在のリゾート地が抱える問題を共有させていただきました。大学院生の一人はこのテーマを深掘りして論文を書くとのことです。その他には、八ヶ岳美術館、私の八ヶ岳アトリエ、エコーライン沿いのハマラノーエンなどをまわりました。ハマラノーエンでは、時間外にもかかわらず代表の折井さんがご丁寧な説明までして下さり、話も大変盛り上がりました。近々に面白いことをご一緒させていだけそうでとても楽しみ。この地域をよりよくすることに貢献できると嬉しいです。

今回は富士見高原リゾートさんのご厚意で、車を出していただいた上に案内までしていただき、学生にとってとても充実した一日になったと思います。どうも有難うござました。

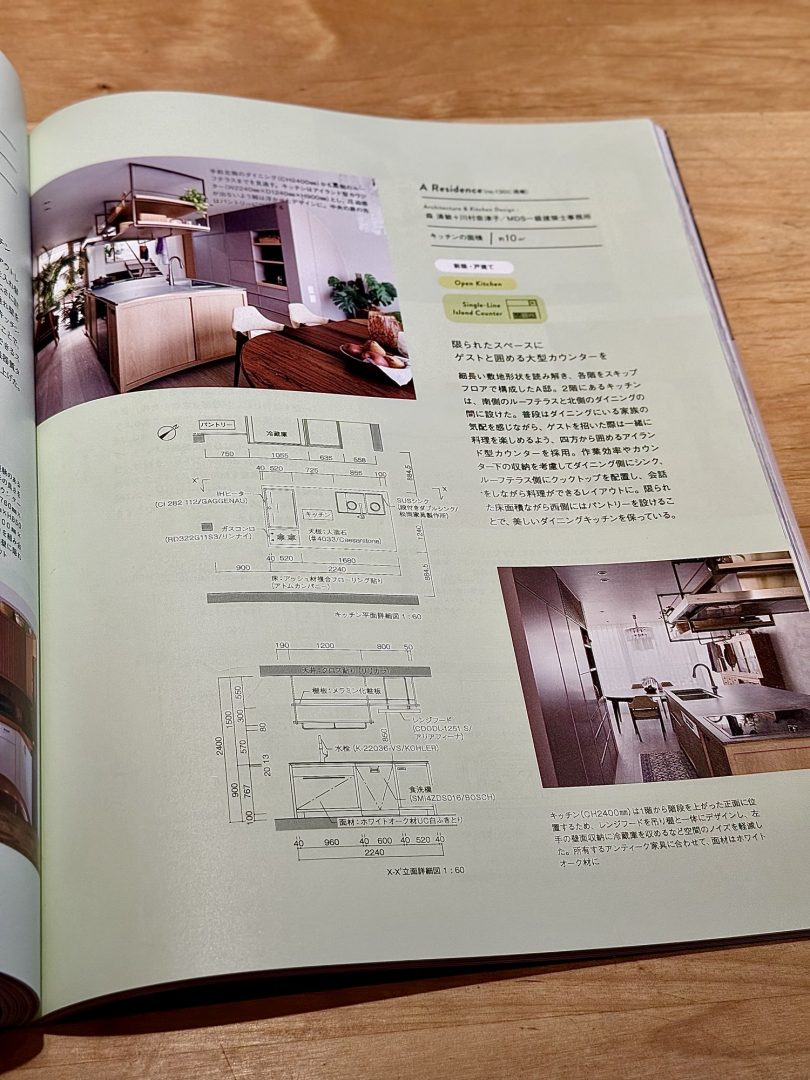

「新建築 住宅特集 2025年6月号」に「石岡の別荘」が掲載されました。

是非お手に取ってご覧ください。

Hat on the Ridge (鎌倉浄明寺の家) がギャラリー Quadrivium Ostium になっていることは以前 こちら の記事でご紹介しておりましたが、最近さらに本格的にプロデュースも開始されているとのこと。

訪問したのは、「視差と時差」城田圭介 という展覧会。

写真と絵画の「視差」を絵画に閉じ込めた静物画が、空間に穏やかにおかれていました。それ自体が時間の流れを背負ったギャラリー所蔵の「骨董品」と現代の生活用品等のモチーフを組み合わせて題材にしていることで骨董品にも不思議な親近感が沸く稀な感覚で拝見しました。

実際に描かれた骨董も合せて展示されていました。

続きはこちらから↓↓

Continue readingインテリア雑誌「I’m home. 」の最新号 No.136で、MDSが設計した「南青山の家」が記事になりました。

大きなキッチンでご友人の方と一緒に料理して食事を楽しむ生活を送っていらっしゃるとのこと。

本日発売です。ぜひお手に取ってご覧ください。

Youtubeに 岡崎の家 の紹介動画を公開しました。この作品の形の着想から構造までご覧になれます。ぜひご覧ください。