ちょっと前の記事ですが・・・

今年も理科大の卒業設計の審査会に行ってきました。

小嶋さんが教授を退官されるということもあったのか、

審査を行う教授、非常勤講師が25名も集まりました。

1次審査を通過した学生が10数名なので、審査する側の方が圧倒的に多く、

質問攻めで学生はかなり押され気味でした。

人数が多くて言いたいことがなかなか言えない状況で、

各講師の考え方が当然違うので、最後まで意見は収束することなく、

長い議論の末、最終的には1等は多数決で決まった感じでした。

学生の設計は基本的には実際には建つことはありません。

その場合、ロジックと図面表現の美しさだけで評価されがちですが、

本来、建築の良さはそれだけでは判断できません。

うまく言えませんが、それは空気感とでもいうのでしょうか。

感覚的なそのようなものは、

議論にならないという意見を言う人もいましたが、

本当にそこを完全に無視した議論で良いのでしょうか?

そこが欠落している人が実際の建物を設計するようになると、

ロジックだけの貧相な空間をつくるようになることでしょう。

写真からは伝わらないそのようなものこそが実際は大切で、

インターネットに慣れ親しんでいる学生に、

そのあたりを教えるのはとても難しいと常々思っています。

講評会は審査する側にとっても勉強になるものです。

理科大の卒業設計審査会は長時間におよび、

第二部からはワインとおつまみが出るのが特徴です。

お酒が入っても勿論真剣。

司会は例年通り小嶋先生。今年で退官、お疲れまさでした。

カテゴリー: Work

しごと

大学の設計製図の授業

先日、ゲスト講師として明治大学に行ってきました。

学生と接するのは、こちらもリフレッシュできて良いものです。

明大は理科大、日大とはまた違った雰囲気で、

大学での教育についていろいろ考えさせられました。

ところで、この時期はどこの大学も、卒業設計の提出に向け、

後輩が先輩を手伝う独特な空気が流れています。

今年も、理科大、日大には卒業設計の中間指導行ってきましたが、

2月中旬に行われる卒業設計審査会が楽しみです。

こちらは日大での2年生の今年最後の設計製図の授業風景。

8人の講師が、それぞれが指導した20人の学生の中から、

1、2名を選び、全体講評会で議論の末、1等を決めます。

1等は僕の指導した学生の加藤絵理さんの作品。

斬新なオフィスの提案で、圧倒的な票を集めた1等でした。

おめでとうございます。

どこの大学もコツコツ努力するのは女子学生。

男子諸君がんばりましょう!!!

「代々木上原の家」建て方

「代々木上原の家」の建て方が始まりました。

代々木上原周辺は起伏に富んだ地形で、

「ブラタモリ」(ご存じの方も多いと思いますがNHKのTV番組)的には、

非常に興味深い地域と言えるのではないでしょうか?

この住宅は小高い丘の上にあり、敷地の奥は急に低くなっていますので、

2階レベルでは予想通り新宿高層ビル群をはじめ、都心を一望できます。

超高層マンションの眺望も勿論良いのですが、

大地と近い自然の感じられる低層からの眺望は、やはり格別です。

東京は起伏の多い街ですが、ビルで埋め尽くされた昨今では、

なかなか戸建てでこのようなところは少ないのではないでしょうか?

この住宅の最大の特徴である湾曲した集成材の柱です。

2階のリビングあたりで作業をする大工さん。

新宿高層ビル群を眺めながらのお仕事、とても良い職場環境ですね。

「深沢の家」祝上棟!

「深沢の家」、ついに上棟しました!

ダイナミックな木架構がつくり出す、豊かな空間が見えてきました。

手前がダイニング・キッチン、一段上がったところがリビングです。

上棟式では建主様のご友人のお寿司屋さんのものを戴きました。

建主様の人柄が感じられる、和やかなひとときでした。

「深沢の家」建て方

「深沢の家」の建て方が始まりました。

流通材を組みあわせることで大スパンを可能にした住宅で、

最大の特徴がⅤ型の柱です。竣工がとても楽しみです。

祝!上棟「ポールハウス・下北沢の集合住宅」

下北沢から歩いて5分ほどところに建設中のポールハウス。

木造2階建ですが、室内にある60φのスチールの列柱が特徴です。

延床面積20坪ですが、賃貸スペースもある、まさに現代都市住宅!

小さな住宅と大きなクレーンです。(笑)

このスチールの列柱に登り梁が架かって上棟です。

「代々木上原の家」地鎮祭

「代々木上原の家」の地鎮祭がありました。

MDSの事務所のある代々木公園と代々木上原の間の高台にある住宅です。

2階の窓からは新宿の高層ビル群が望める大開口を設けています。

この家の特徴であるカラ松の集成材でつくったアーチ状の列柱が

それを可能とします。

初めは設計者による鎌入れです。

「深沢の家」地鎮祭

世田谷区深沢の閑静な住宅地で地鎮祭がありました。

ここ最近、地鎮祭と上棟式のラッシュです。

一般的に流通している材木を組み合わせて大空間を可能とし、

その構造体が内部空間のアクセントになっている住宅です。

とても竣工が楽しみです。

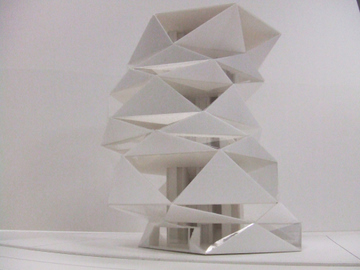

2010年度 JIA新人賞公開審査

先週、日本建築家協会(通称JIA)の新人賞審査会のため、

北九州の小倉に行ってきました。

昨年に続き、67作品中の15作品のひとつに選ばれました。

建築家の場合、40代は新人、若手という感じなので、

ちょっと他の業界の方からすると違和感があるかもしれませんね。

審査会場は北九州国際会議場。設計は磯崎新氏です。

67作品すべてが展示してありました。

1次通過をしていないけど、雑誌などでよく見かける作品もチラホラ。

手前に見えるのが、MDSの「たまらん坂の家」のパネルです。

発表5分、質疑応答4分の持ち時間9分、13番目の発表でした。

審査員は東利恵さん、梅沢良三さん、吉松秀樹さんの3名。

今年も残念ながら最終には残りませんでした。

中空スラブの現場

鉄筋コンクリート造の住宅の工事現場。

今回は一部中空スラブの計画となっています。

中空スラブの中でも等方向性タイプのもので、

球形の発泡スチロールがスラブ内に埋設されます。

白いボール状の発泡スチロールがお行儀良く並んでいます。

ここにコンクリートが流されて、構造的には発泡スチロールの部分が

中空になるというわけです。

構造設計と打合せをする中で工法が決まっていきますが、

このタイプの中空スラブの利点は様々で、

長いスパンを小梁なしでとばして空間の高さ寸法を確保できたり、

遮音性や断熱性、施工性に優れているなど、いろいろです。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾