丹下健三氏の代表作、代々木体育館は構造抜きでは語れません。

幸いにもこの建物の構造担当をされた川口衛さんに、

解説と案内をしていただきました。

メインケーブルがこの建築の重要な要素になっていることは、

建築関係者でなくても理解にたやすいと思います。

メインケーブルから建物外周のコンクリートに、

ワイヤーで吊られたいわゆるケーブルネットと誤解されがちですが、

実はそこは鉄骨。

鉄骨にしたのは丹下さんが求める曲線に近づけたかったから、

とも言われていますが、実はそこに構造的な合理性があるとのこと。

長〜い専門的な話になるので、ここでは省略。

メインケーブルはワイヤーロープ37本からできています。

二つ巴に似た平面を作り出す入り口部分。

ところで、このメインケーブルの先端は、

どうなっているかご存知ですか?

37本の直径52mmのワイヤーロープに分かれて、

コンクリートに緊結されています。

ここは普段は見れませんが、特別に見せて頂きました。

構造設計者の川口衛さんに案内して頂きました。

岡本太郎の太陽の塔で有名な大阪万博お祭り広場も設計された方。

二本のメインケーブルの間は採光、照明で使われています。

美しい曲面ですね。20世紀の日本が世界に誇る名作です。

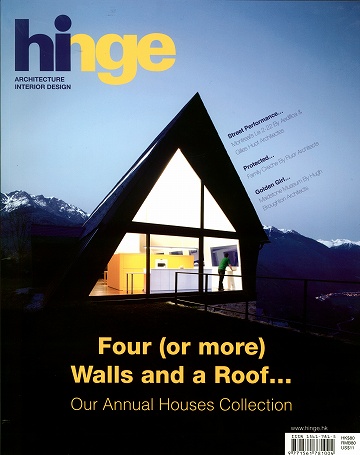

香港の雑誌「hinge」に「ポジャギの家」掲載

香港の雑誌「hinge」に「ポジャギの家」が掲載されました。

「赤塚の家」雪の地鎮祭

雪の中、「赤塚の家」の地鎮祭がありました。

平屋ののびのびとした住宅です。

竣工がとても楽しみです。

中学生の職業体験@MDS

静岡大学教育学部付属の中学生が、MDSに職業体験にやってきました。

将来やりたい職業を見つけて、実際に会いにいくということですが、

先生や親の引率もなく、アポも自分で行います。

中学1年生だというのに大したものです。

学校で教わるお勉強より、なりたいという強い動機の方が重要なので、

このようなカリキュラムは良いですね。

希望の職業は政治家、銀行員、漫画家、モデル、アナウンサーなど様々で、

建築家は男女問わず、かなり人気が高いとのこと。

日本全国はもちろん、地元静岡にもたくさん建築家がいるのに、

なぜ3時間以上もかけてはるばるMDSに来たかったの?

という質問に対して、自分たちでいろいろと調べた結果、

MDSの建物が気に入り、どうしても我々に会いたかったとのこと。

中学生だというのに、うれしいことを言ってくれます(笑)。

事務所での仕事を紹介して、昼食がてら事務所周辺の表参道建築探訪。

施工中の現場にも連れて行きました。

熱心に工務店の現場監督さんに質問するので、

説明する方もついつい熱くなってしまいます。

中学1年生というのに、大学生顔負けの真剣さです。

彼らのような子供達が新しい時代をつくってくれると、

日本の将来は明るいですね。

「成瀬の家」工事監理

「成瀬の家」工事監理に行ってきました。

天井も張られて空間がわかるようになってきました。

大屋根の勾配天井が多様な空間をつくりだしています。

3月中旬頃にオープンハウスを行う予定です。

「東山の家」祝!上棟

「東山の家」が上棟しました!

クライアントのご厚意で、ダイニングとなるところで上棟式。

有難うございました!

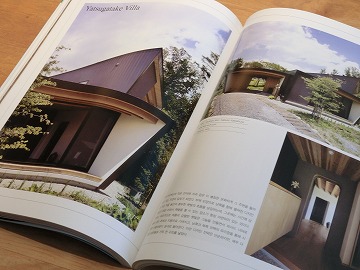

韓国の雑誌「INTERIORS」に「八ヶ岳の山荘」が掲載されました。

韓国の雑誌「INTERIORS」に、

MDSが設計監理した「八ヶ岳の山荘」が掲載されました。

最近、韓国からの掲載依頼が多いですが、

韓国はやはり景気が良いからなんでしょうね。

ハングル語なので、何が書かれているのか全くわかりません・・・

フィールド・トリップ

スタッフと一緒に伊豆に行ってきました。

まず、「東山旧岸邸」を見学。

現代数寄屋の巨匠、吉田五十八が設計した元首相岸信介の邸宅です。

そして、岸邸のすぐ近くの「とらや工房」でお茶。

昼食後、伊豆韮山の「江川邸」を見学。

この建物はおよそ850年前の1160年代に建てられた国の重要文化財ですが、

幕末から明治維新にかけては韮山塾としての顔を持ち、

佐久間象山、井上馨、大山巖など層々たるメンバーが出入りしてたそうです。

大屋根の豪壮な架構が圧巻です。

やはり、時を超えて現存する建物にはオーラがあります。

その後いくつか立ち寄り、

最後は内藤廣氏の設計した「倫理研究所 富士高原研修所」へ。

こちらは大ホール。木の架構が美しいですね。

スタッフが企画したフィールド・トリップでした。

「仙川の家」工事監理

「仙川の家」の工事監理に行ってきました。

2階の子供の勉強スペースになるところ。

このハイサイドからR天井をなめた光が、北側の1階リビングにまで届きます。

これから左官と塗装の工事に入ります。

台湾の雑誌「THE BIG ISSUE」に「たまらん坂の家」掲載

台湾の雑誌「THE BIG ISSUE」の最新号に、

MDSが設計監理した「たまらん坂の家」掲載されました。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾