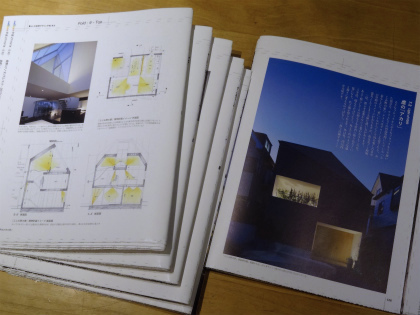

仕事だ、学校だ、といっていると、一日のうちに家で過ごす時間は、案外太陽が沈んだ後の方が長いかもしれません。そんな日常において、家で過ごす夜の時間を豊かにするために、「アカリ」はおろそかにできません。

桂離宮の月見台や月波楼、高松の掬月亭など、名前に「月」のついた建築は数知れず、古来日本には月を愛でる文化があります。月明かりは闇があるからこそ引き立ち、その風情を感じることができます。今は街に光が溢れ、空を仰いで月を眺めることは残念ながら少なくなっています。もちろん、光がないと空間を捉えることはできませんが、全体が明るく影のない空間は、奥行きのない退屈なものとなってしまいます。空間に質感をもたらす陰翳をつくること、すなわち「影のデザイン」は昼夜を問わずとても大切なことなのです。

これまでの私たちの多くのプロジェクトで照明計画に携わっていただいているSIRIUSの戸恒浩人氏はこう語っています。「『照明デザイン』は、照明器具そのもののデザインではなく、建築のコンセプトや構成を理解した上で、建築に光を与えて魅せる照明計画です。昨今のLED照明の急速な進化と普及によって、照明計画も変化しています。LEDになって、器具の形や大きさの種類が増え、緻密な調光ができるようになり、その結果繊細な照明計画が可能になりました。一昔前の照明計画では省エネなどの経済性が重視されていましたが、現在では昼から夜への感覚的な変化や人間の感性に寄り添う計画が求められるようになりました。」

今後も新しい時代の夜の空間を模索していこうと思っています。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾