ムーラッツァロ島に建築家アルヴァ・アアルトの別荘があります。

ユバスキュラから20km、セイナッツァロから4kmの所にある小さな島で、

今でこそ橋がかかっていますが、以前はすべてボートでの移動。

サマーハウスとボートの文化は、教養ある階級の生活には重要だったようです。

アアルトが隣町のセイナッツァロの町役場の設計していた頃、

先妻のアノイが他界し、その後エリッサと結婚。この別荘を建てました。

この別荘は水面から隆起した岩の上に建っています。

まわりに美しい湖と森林がありながら、中庭を囲んだプランとして、

湖の見える方角にだけ壁が開かれています。

中庭は50種類の赤レンガのパッチワークで、外周部は白く塗られています。

白い石灰で塗られた外周部の壁は湖の方向のみが開かれています。

リビングから中庭越しに見た湖。

中庭中央部には炉をつくり、火をおこして暖をとったり、

バーベキューをしたりできるようになっています。

壁の一部を切り取り、風景を切りとりたいという意思と、

炉を中心に囲みたいという意思を感じます。

「囲む」というコンセプトはわかりますが、

壁の向こう側にはあまりに素晴らしい湖が広がっているので、

無理に囲まなくても良かったような気もしてきますが・・・・

正方形の中庭を囲むようにL形の建物が配置されています。

床は赤レンガのパッチワーク。

壁も赤レンガのパッチワークです。

アメリカのMIT学生寮ベーカーハウス、セイナッツァロの町役場、

ヘルシンキ工科大学、ユバスキュラ大学、文化の家など、

その当時のアアルトの作品の外壁は赤レンガが使われていますが、

この中庭では約50種類の赤レンガが実験的に使われています。

こちらがリビングの内観。

ここから中庭越しに湖を望むことができます。

細い木材を組み合わせたシンプルな架構です。

現在もアアルトの子孫が別荘として利用していますが、

月水金の13時半から2時間だけ見学が可能(要予約)。

こちらはサウナ。サウナのあとは目の前の湖へ。

フィンランドらしいですね。

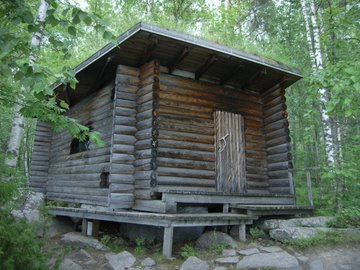

こちらはボート小屋。

この島には橋がなかったので、以前は移動はすべてボートだったようです。

日本人の感覚からするととても贅沢に思えますが、

北欧のあちこちでこのような風景を見かけました。

カテゴリー: 2008 Finland・Stockholm

2008 フィンランド・ストックフォルム

北欧32 / フィンランドの車窓

フィンランドは「森と湖の国」。

どこまでも、どこまでも、森と湖です。

車窓からの風景は、ずっとこんな感じです。

特急列車の車内は奇麗で、とても快適。

北欧31 / 北欧の照明

北欧の冬は寒くて、夜が長い。

そのような気候風土が北欧の照明デザインを生んだのでしょう。

北欧の観光は日が長い夏がベストシーズンかもしれませんが、

夜の長い冬もきっと素晴らしいことでしょう。

最近、日本人の照明に対する意識は高くなってきたと思いますが、

北欧に限らず欧州のパブリックスペースの照明は素晴らしいものが多く、

まだまだ学ぶべきところがたくさんあります。

写真はフィンランドのユバスキュラ駅の照明。

駅の天井の高い空間をアッパーライトで反射板に当て、

その反射光で床の照度をとっています。

まわりが明るいのでいまひとつその効果はわかりにくいですが・・・

北欧30 / セイナッツァロ・タウンホール

ユバスキュラ駅からバスで30分程の所にある工業都市、セイナッツァロは、

町役場の周りに数件の建物があるくらいのとても小さな街ですが、

この町役場が世界中の建築家の巡礼地のひとつ、アアルトの最高傑作です。

日本から見に行こうと思うと、本当に遠い。。。

建築は絵画と違って日本にはやってこないので、こちらか行くしかないのです。

バス停を降りると目の前に、木々の向こうにひっそりと建っています。

思わず足早になってしまいます。

奇抜な形態をしているわけではないので写真ではその良さは伝わりにくいですが、

実際に行ってみると名作の良さが随所に感じられました。

1949年にアアルトの勧めでコンペが行なわれましたが、

偽名の「クレア」で応募したアアルトが、結局1等になり、

敷地の高低差を生かし、中庭を設けた赤レンガの名建築が生まれました。

現地に他の案も展示されていましたが、ダントツの1等だと改めて思いました。

木々越しに見える全景。時代を越えて愛される名建築。

中庭に続く緑で覆われた階段。

もうひとつの花崗岩の階段。この階段を上ると中庭に出ます。

中庭に面して明るい回廊があり、その外側に行政機能の諸室があります。

中庭にこんなものがありました。

中庭に面した回廊。

緑を感じる待合室。

勿論、ドアハンドルもきちんとデザインされています。

上階の会議室にのぼる階段。

会議室の天井。写真では残念ながら暗くて良く分かりませんね。

北欧29 / ユバスキュラ大学

ヘルシンキ朝6時30分発の特急に乗り3時間でユバスキュラに到着。

ユバスキュラはアルヴァ・アアルトが育った街であり、最初に事務所を開いた街。

そんなこともあって、この街にはアアルトの作品がたくさんあります。

しかしながら、ヘルシンキにその日中に帰らねばならないハードスケジュール。

ユバスキュラから少し離れた所にあるアアルトの代表作、

セイナッツァロタウンホール、ムーラッツァロの実験住宅「夏の家」

を見るのが今回の最大の目的であったので、

セイナッツァロに行く途中にあるユバスキュラ大学にだけ立ち寄りました。

こちらもアアルトの作品で、特に食堂が有名です。

食堂の素朴で、かつ美しい屋根の木架構。

左側が中庭に面した大きな開口、右側にハイサイドライト。

ハイサイドライトからの光が屋根面を照らしています。

こちらの食堂で朝食(早い昼食?)を頂きました。

物価の高い北欧ですが、学食はリーズナブル(5.2ユーロ)。

皿に載る範囲なら食べ放題なので、山盛です。

食堂の外観(ハイサイドライト側)です。

食堂の中庭。

北欧28 / キアズマ

ヘルシンキ駅のすぐそばにある現代美術館「キアズマ」。

北欧7カ国の建築家と世界の著名建築家による公開コンペが行われ、

アメリカの建築家、スティーブン・ホールが1等に選ばれたそうです。

スティーブン・ホールは僕の好きな建築家の一人で、

一昨年はアメリカでセントイグナチウス、ベルビュー美術館を見ました。

光の魔術師が作り出す素晴らしい空間です。

エントランスの反対の「フィンランディアホール」側から見た外観。

左側が駅、右側は道路を挟んで国立博物館があります。

緩くカーブした美しいフォルムをもつボリュームと、

やや高さを抑えた直方体のボリュームとの組み合わせは、

この敷地条件にとてもしっくりきます。

ヘルシンキ駅側は金属屋根で覆われてゆるくカーブしています。

トップライトの突起物がかわいらしいですね。

エントランスからスロープで上部の展示室に上がっていく。

パースペクティブな緩くカーブした曲線、

杉板型枠コンクリートを着色した壁面の素材感とトップライトに光など、

とても美しい空間でした。

![R0012788[1].jpg](https://mds-arch.com/blog/wp-content/uploads/R00127885B15D.jpg)

展示スペースもスロープで緩く連続しています。

展示スペース。

スチーブンホールらしい独特な開口部が随所に設けられています。

最近、世界中のどこの美術館もレストランに力を入れているように思います。

こちらのカフェも広場に面した明るくさわやかなインテリア。

ランチはとてもお得感があり、味もなかなかでした。

夕方になると、美術館前の芝生の広場はビールを持ち込む若者たちで一杯。

白夜の夜は長く、短い夏を満喫しているご様子。

北欧27 / 白夜のヘルシンキ

北欧の冬は夜がとても長いが、

夏は「白夜」で12時頃(?)でも薄暗いといった感じ。

ところで、路面電車はなぜか絵になります。しかも、とても便利。

日本にも広島、富山、京都などなどでも走っているところあると思うが、

東京は荒川線以外はなくなってしまったのがとても残念。

交通渋滞が主な理由だと思うが、もう一度再考すべきことのように思う。

この写真は確か10時半頃。白夜のヘルシンキはいつまでも暗くならない。

北欧26 / 文化の家

こちらもアアルトの作品で、外壁のレンガに特徴がある。

フィンランドの共産党の建物「ヘルシンキ文化の家」としてつくられたが、

その後、建物は売却されてラジオ交響楽団と美術館局建築史部となっている。

残念ながら休館日で、中には入れなかった。

外観の全景。

特殊レンガのディテール。

角がないだけでなんとなく印象が変わって見えます。

レンガも奥が深いですね。

北欧25 / シーフォース

ドル、ユーロが暴落している今となっては、

昨年の夏はなんだったのでしょう?と言いたくなる。

私たちが北欧旅行していた頃がユーロの史上最高値だったのではないだろうか?

1ユーロ170円くらい、今は115円だから、

今行けば半年前の約7掛けで行けてしまうと思うと悔しい。。

円安でなくてももともと北欧は物価が高いので、

どうしても食事の質、量ともに落ちてしまう。

そんな中で、安くて量が多くて食べきれなかったお店。

予約しないで行ったら入れなくて、別の日に予約して再度訪問。

味もおいしく、北欧の料理を満喫。

友人に紹介してもらったシーフォースというお店。

中心部からトラムで移動しなけらばいけないが、

街が小さくあっという間につく距離。

フィンランドの定番料理「サーモンのクリームスープ」。

サーモンと大きなじゃがいもがたっぷり入っている。

ハーブも効いていてとても美味しい。

日本人にしては特に目新しい味ではないが、

こちらもフィンランドの定番料理の「ニシンのフライ」。

バルト海の新鮮なニシンのフライが何層にもにも重なっていて、

食べても食べてもなくならず、旅行中初めて残してしまった。

北欧24 / フィンランディアホール

アアルトの晩年の作品、フィンランディアホール。

コンサートホールと大会議場からなる建物。

こけら落としはシベリウスの「フィンランディア」が演奏されたそうだ。

毎週土曜日にガイドツアーがあり、それに参加した。

アアルトのスタジオ、自邸、夏の家などもガイドツアー(英語)があって、

名建築がきちんと観光のために使われている印象を受ける。

参加している人はやはりヨーロッパの人が多く、専門家に限らず家族連れもいる。

その時間にあわせて行動するので、

あちこちの建物で当然同じ人に会うことになる。

外壁はイタリア産大理石のビアンコ・カラーラ。

アアルトがイタリア旅行をした時に大変気に入り、

どうしてもこれを使いたく使ったそうだが、

ヘルシンキの寒さが厳しくて割れてしまったそうだ。

芝生の上に置かれているオブジェ(円柱状のもの)は、

その割れた石を集めてつくったもので、

日本人アーティストの作品のようです。

やはり気候にあった素材を使うのが基本なのではないでしょうか。

その問題の大理石のアップ写真です。

こちらが内観。

紺青の部分は木製音響壁。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾