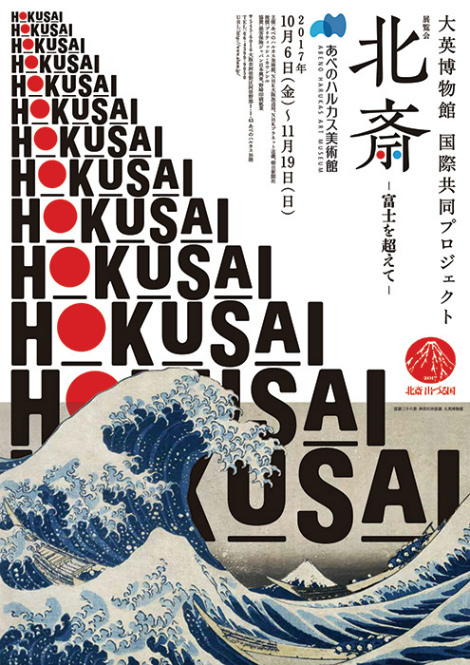

Hokusai – beyond the Great Wave が大英博物館で行われ、

記録的な入場者数だったとか。海外でも葛飾北斎は大人気のようですね。

その展覧会が日本にも来るということで楽しみにしていましたが、

東京には来ないとのことで、わざわざ大阪、あべのハルカスに行ってきました。

北斎の絵の斬新な構図とデフォルメに惹かれます。

それらは、よく言われていることではありますが・・・・

日本展のタイトルは「北斎 – 富士を超えて」。

タイトルの通り、富嶽三十六景以降、つまり後半のものが多く展示されていました。

大英博物館の展覧会ですから、大英博物館所蔵のものが多いのは当然ですが、

欧米の国々のもののが多いことに驚きました。

版画以外の肉筆画も多いので、

一点しかないものがかなり海外に流れているということですね。

明治時代になって日本文化が過小評価されて、

大量に浮世絵が海外に流失したものがあることは知っていましたが、

その量はかなりのものかもしれませんね。

外国から評価されないと、なかなか自国の素晴らしさには気づかないものですが、

絵画と違って、建築や都市は一度、壊したら元に戻らないので、

少しでも早くにその素晴らしさに気づかねばいけませんね。

民家や木造の街並など、明治維新以降から戦後にかけて、

もうすでにかなりのものを失ってしまいましたが・・・

ところで、とても興味深い映像を会場で見ました。

世界で最も有名な絵と言われるあの有名なthe Great Wave、

富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」のような写真を撮ろうとすると、

海に入って構図は同じようにできるのはさておき、

あの独特な波しぶきはシャッタースピードを1/5000しないといけないとのこと。

天才北斎と言え、1/5000の世界は見えていないと思いますので、

想像で現実の世界を表現しているのですね。

改めて、北斎の凄さに驚いてしまいます。