坂本一成氏の初期の代表作「代田の町家」の見学に行ってきました。

坂本一成氏(下の写真右側から3番目の方)は、

多くの名住宅を設計された建築家ですが、

東工大の教授として優秀な建築家を多く輩出した大先生。

今回は解体されてしまう恐れの大きい状況の中での見学会で、

建築界の名作とはなんなのかを考えさせられました。

内部の写真撮影は禁止されていたので、写真は残念ながら外観のみ。

内外の関係を丁寧に設計された住宅だと思いましたが、

永く愛され、永く建ち続けることの難しさを痛感しました。

カテゴリー: Note

日記

うさぎスマッシュ展・オープニングレセプション

東京都現代美術館「うさぎスマッシュ展」

オープニング・レセプションに行ってきました。

建築家はレム・コールハース(OMA)と塚本さんだけでした。

先日、建築家協会のJIA建築セミナーで、

台湾にも事務所をもつ建築家の白井宏昌さんに、

「グローバルに活躍する」というテーマで、

レクチャーしていただきました。

白井さんは10年程オランダのOMAに在籍していいた関係で、

今回のOMAの展示に関わったとのことのこと。

というつながりで、白井さんからご招待状をいただきました。

出版関係者などかなりたくさんの人が来ていましたが、

白井さんご本人に展示の説明をしていただきました。

ユーロバーコード、シアトル図書館などが展示されています。

他の展示も見ていると、知り合いの齋藤精一さんの展示もありました。

齋藤さん(ライゾマティクス)はNIKEやauのCMなどの制作など、

今や映像系の世界では中心的な存在ですね。

ちなみに、MDSのHPはライゾマティクスにつくってもらいました。。。。

「うさぎスマッシュ展」は残念ながら撮影不可。

地下1階で「吉岡徳仁 クリスタライズ」が同時開催されていて、

こちらは撮影可能なところの写真です。

実は、この中に吉岡さんがいます。。。。

とても美しい空間でした。

どちらの展示も、明日から1月19日まで行われていますので、

ご興味のある方は是非!

旬房@六本木グランドハイアット

六本木のグランドハイアットの日本料理店、旬房というお店で、

米国の大組織設計事務所KPFの友人と久しぶりの再会。

KPFは日本では六本木ヒルズ、名古屋駅ビルなどの設計で有名です。

僕がまだ、大成建設の名古屋支店にいた頃の友人で、

毎晩のように深夜に打合せをし、

一緒に徹夜していた20代の頃を懐かしく思いました。

彼は日本や香港の大規模プロジェクトをいくつも手掛けているようで、

とてもご活躍されているようです。素晴らしい!

さすが世界中で設計をやっているKPF。かなりの情報網があるので、

MDSの海外プロジェクトについて相談にのってもらったりと、

とても有意義な時間を過ごすことができました。

館林のプレカット工場見学

建築家の阿部勤さんと大工の苔原さん、

その他、木に興味のある建築家、出版社の方などと、

群馬県、館林のプレカット工場の見学に行ってきました。

最近の木造在来工法の住宅は、

プレカット工場で刻むことがほとんどですが、

そのプレカットの技術をより手刻みの技術に

近づける試みが行われているようです。

今回の見学の主旨は、プレカット技術に情熱を燃やす技術者に、

直接それを伝えていただくというものでした。

施工のし易さを考えると、スポッと入る仕口の大きさが良いのですが、

「きつめ」にすることで「木殺し」となり、

建物の持ちが全く変わると苔原さんが熱弁。

わずか0.1mmだけきつくする調整も可能で、その微妙な違いで、

大きな木槌でたたかないと入らない「きつめ」になるとのこと。

熟練の大工さんの高度な技術と、

新しいプレカット技術が組合わさるさることで、

今まで以上に素晴らしいものが生まれるのかもしれません。

とても貴重な体験をさせて頂きました。

関係者の皆様、どうも有り難うございました。

戸恒浩人@JIA建築セミナー

僕が実行委員を勤めているJIA建築セミナーに、

戸恒浩人さんをお呼びして講演をして頂きました。

建築家協会のホールで、照明デザインという視点ではなく、

「グローバルに活躍する」というカテゴリーで話して頂きました。

講演の終わりの質問はいつもはあまりないのですが、

今回はかなり多く、濃密なレクチャーだったように思いました。

戸恒さんとはLPA在籍時からの付き合いになりますが、

今までに聞いてなかったことも意外と多く、

個人的にも新鮮な、面白いお話が聞けて良かったです。

遠山記念館に行ってきました。

日興證券の創立者・遠山元一がお母様のために建てた邸宅が、

川越にほど近い、川島町に遠山記念館として公開されています。

今回は新木場、原木組合の方々と見学に行ってきました。

建築史家の松本裕介さん(一番左側)には建築意匠について、

伊勢戸銘木店社長の伊勢戸正也さん(一番右側)には、

木の専門家としての解説して頂きました。

この門だけで数十分の解説。奥の深さを感じました(笑)。

昭和11年に竣工した邸宅が、ほとんど増改築されないで、

そのまま保存されている昭和を代表する貴重な邸宅だそうです。

こちらの東棟は生家を再興したことを象徴する豪農風。

中棟は貴顕の来客を接待するための格式のある書院造り、

西棟は母のために数寄屋造りの座敷があります。

こちらは普段は非公開の2階の応接室。

特別に拝見させて頂きました。

一枚板からつくったこのような扉や、

竹でつくった細い桟の障子など、工芸品のようなもので溢れています。

こちらは3つある茶室のひとつ。

墨差し天王寺という濃淡模様がでた土壁、

東と南に1間半の開口をもうけて、

庭の景色を呼び込むという個性的な座敷です。

こちらは続き間の広間です。

この縁側で、吉田茂と囲碁をしながら、

日本の行く末について度々語り合っていたとのこと。

貴重な体験をさせていただいて、大満足で敷地を出ると、

門の外の塀沿いに美しい蓮が・・・・

その良さがわかるようになったということは、歳をとったのかな?(笑)。

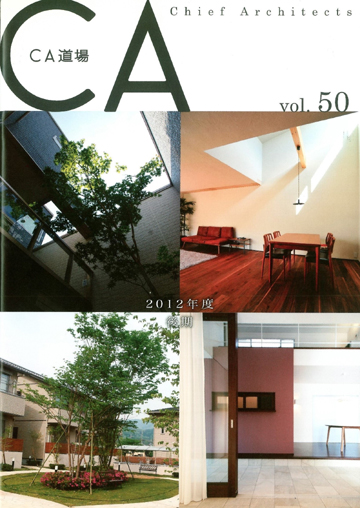

積水ハウスの広報誌にMDSの講評文が掲載されました。

今年の春、積水ハウスの審査会に特別審査委員として招待されましが、

その時の講評および講演などが掲載された冊子が届きました。

積水ハウスの竣工した数ある住宅の中、

私たちが選んだ年間トップの住宅数件が掲載された広報誌です。

元「都市住宅」編集長の植田実氏とMDSの講評文が掲載されています。

隅田川の花火は30分で中止に!

毎年恒例の隅田川花火大会。

今年も友人宅の屋上で、墨田川の花火を見に行きましたが・・・

開始直後からパラパラと雨が降り始め・・・

15分後くらいは傘をさして見ているのもつらくなり、

30分後くらいには豪雨のために中止に!

とても残念でしたが、また来年に期待して。

2013年の隅田川の花火とスカイツリー。

豪雨の中、傘をさしながら撮影した貴重な写真です。

「白金の家」 役所検査

役所検査のため、「白金の家」の工事監理に行ってきました。

ようやく外観と内装の全貌が認識できるようになってきました。

少し工事が残ってしまいそうですが、

今週末、オープンハウスを行わせて頂くことになりました。

「タレルの部屋」と「鈴木大拙館」

昨日の伝統工芸の工場見学に続き、

「石川の伝統工芸を活用した建築内装材提案会」に出席した後、

久しぶりの金沢ということで少しだけ建築見学。

21世紀美術館は竣工してすぐに行ったことがあるので、今回は2度目。

市民に開放したプランは素晴らしく、無料ゾーンだけでも楽しめます。

「タレルの部屋」の静寂は、特にお気に入り。

角が少し汚れているのが気になります。。。早く直した方がいいですね(笑)。

21世紀美術館から歩いてすぐのところにある「鈴木大拙館」に行ってきました。

谷口吉生氏の設計です。

完璧な日本の美学を見せつけられた感じで、思わず頭が下がります。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾