「松濤の家」の茶室の解体がいよいよ始まりました。

こちらの茶室は一時、水澤工務店で保管していただき、

元々、茶室のあったところに賃貸棟をつくります。

そして、茶室は別の場所に少しカタチを変えて建てることになります。

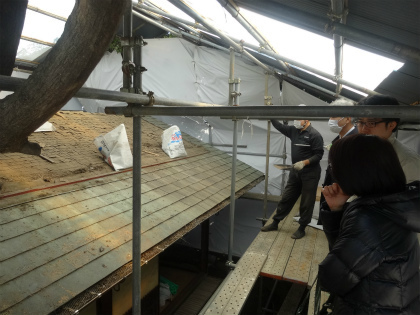

工事用の屋根で覆われた茶室。お寺の修復などでよく見る光景ですね。

京都から半世紀ほど前に、こちらに移築された由緒ある茶室なので、

解体の時にも雨に濡れないように屋根をつけるのは当然のこと。

基本的には使える部材は洗って使うので、

釘の一本一本もとても丁寧に外しながら、解体していきます。

朝一から打合せしている間に、約500枚の瓦が全部取り外されていました。

痛んだ瓦は新しいものに変えますが、使えるものは移築した時に使います。

瓦の下のトントン葺き。薄い木を一枚一枚、丁寧に取り外していきます。

今ではほとんど使われないものなので、実物を見たのは初めて。

コレだけで防水しているのに、雨が漏らないのが不思議です。

数日後、現場に来ると、銅板はすべて取り外されていて、

屋根の板を外す工程に入っていました。

そして、次の日はこのような感じに。

普段は、下からしか見ることができませんが、

上から眺めると、どのように作られているのか、よくわかります。

土庇が室内にそのまま入って、勾配天井になっているのがわかります。

つくるのとは順番が真逆なだけなので、巻き戻せばつくる順番。

きちんとした数寄屋建築を携わることはなかなかないので、

このような機会はとても勉強になります。この先が、とても楽しみ。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾