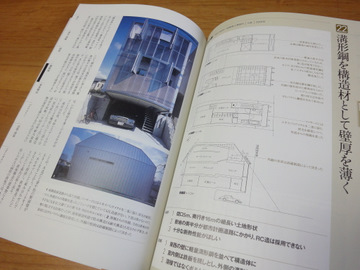

鉄筋コンクリート造の住宅の工事現場。

今回は一部中空スラブの計画となっています。

中空スラブの中でも等方向性タイプのもので、

球形の発泡スチロールがスラブ内に埋設されます。

白いボール状の発泡スチロールがお行儀良く並んでいます。

ここにコンクリートが流されて、構造的には発泡スチロールの部分が

中空になるというわけです。

構造設計と打合せをする中で工法が決まっていきますが、

このタイプの中空スラブの利点は様々で、

長いスパンを小梁なしでとばして空間の高さ寸法を確保できたり、

遮音性や断熱性、施工性に優れているなど、いろいろです。

夏の盛りのたまらん坂

夏の盛りの「たまらん坂の家」。

日本建築学会の作品選集審査のため訪れました。

真夏の様子を撮影しようと思っていたのですが、

審査を受けるのと、その後のくつろぎタイムで

すっかり写真を撮り忘れ・・・

当日の写真ではありませんが、前庭の植栽が程よく生い茂り、

窓に切り取られる借景の緑濃く、とてもよい感じに年月を重ねていっています。

近いうちに奥の庭もできあがるようで、また訪ねる楽しみがひとつできました。

隅田川の花火とスカイツリー

ブログ、相当サボりましたが・・・・・、再開です。

まずは季節柄、花火のお話。

毎年恒例、隅田川花火大会。

この時だけ発足する花火部の部員として、部活動してまいりました。

もう10年以上続いている部活(?)で、特等席での観賞です。

今年はなんと、工事中の東京スカイツリーと同じ視界で満喫。

再来年のこの日には、東京スカイツリーのライトアップと共に

花火を観賞ということになりそうで、それは楽しみです。

闇に浮かぶ真っ暗な東京スカイツリーと花火の組み合わせは

来年までということで、貴重な瞬間です。

MyHOME+ 2010年冬号「七里ガ浜の家」

そして3冊目。MyHOME+2010年冬号に「七里ガ浜の家」が掲載されました。

MDSが手掛けた「七里ガ浜の家」が掲載されました。

上質の素材を使った大人の空間です。詳細はこちらです。

住まいの設計3月号「たまプラーザの家」

新建築住宅特集2月号 「たまらん坂の家」

今年になっていくつかの雑誌にMDSの手掛けた住宅が掲載されました。

ちょっと遅くなってしまいましたが、

新建築住宅特集2月号で「たまらん坂の家」が紹介されました。

MDSが手掛けた「たまらん坂の家」が掲載されています。

書斎のテーブルは床のフローリング。

不思議な構成になっています。詳細はこちら!

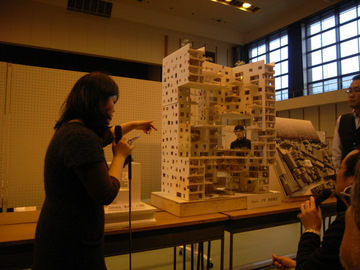

卒業設計審査会(東京理科大)

昨日は東京理科大学の卒業設計審査会に行ってきました。

事前に各講師が行った採点を元に10人が選ばれ、

プレゼンテーション3分、質疑7分で行われました。

その後、各講師3票で投票し、その結果をプロジェクターで映しだし、

一作品ごとに各講師が議論していきました。

この過程はすべて公開で、学生が会場を埋め尽くしていました。

ワインを飲みながら(ここが理科大の審査会の最大の特徴?)、

真剣な本音の議論が延々と続きました。

司会は教授の小嶋さん、審査員として出席していた講師は、

新居千秋さん、西沢大良さん、山下保博さんなど建築家20名程。

毎年、この議論は長時間(約8時間)におよび、終わったのは9時頃。

その後は学生を交えてお酒を飲みながら話をしていると、あっという間に終電。

とても密度が濃く、楽しい一日でした。

写真を撮る雰囲気ではなかったので、イマイチな写真ですが、

こちらが一等、沖縄普天間基地跡地の計画のプレゼンテーション。

やはり理科大も一等は女性で、男子学生より元気のある提案でした。

卒業設計審査会(日大)

日大の卒業設計審査会に行ってきました。

午前中の1次審査は、約100作品から各講師が8名を選び、

票数の多い15名が午後の2次審査に進みました。

僕の事務所にアルバイトに来てくれていた学生が2等になりました。

残念ながら1等は逃しましたが、

彼の成長は自分のことにように嬉しく思いました。

こちらは僕の事務所にアルバイトに来てくれていた清水君の作品。

1次審査はこんな感じで100作品が展示されいます。

図面と模型だけでインパクトを与えないと2次審査に進めません。

2次審査の清水君のプレゼンテーション。

残念ながら1等を逃し、2等。

一等はこちら。タイトルは「難民住居」。

どこの大学も今は女性の方がダイナミックなものをつくるような気がします。

この時期は卒業設計の審査会のシーズン。

明日は、東京理科大に行ってきます。

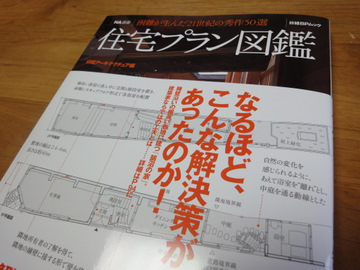

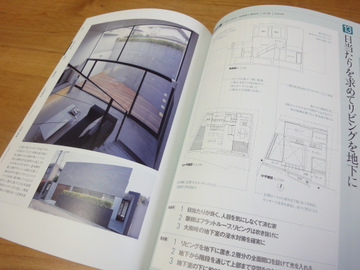

NA選書・住宅プラン図鑑

「目白の家」と「鉄の家」が

日経BP社から昨年末発行された

「NA選書・住宅プラン図鑑」に

掲載されました↓

「目白の家」と↓

「鉄の家」です↓

本屋さんでぜひ見てみて下さい。

「J本社ビル」 2階床スラブ配筋

いつものアングルからパチリ。

2階床スラブの配筋工事が終了し、設備配管も施され、

あとはコンクリート打設を待つばかり。

1階に潜り込むと、支保工の林状態に。

2階床スラブの型枠を支えています。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾