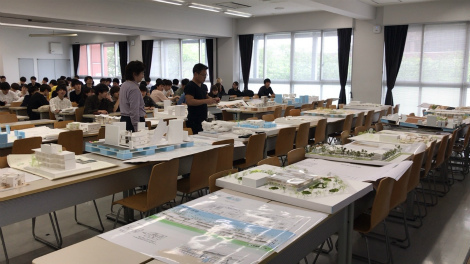

東京理科大学2年生の第一課題の全体講評会がありました。

学生にとって最初の設計課題で、傾斜地に建つ別荘です。

各班優秀者+α5名が発表して先生方が投票して、その結果について議論。

そして再投票して順位を決めるといういつもの流れ。

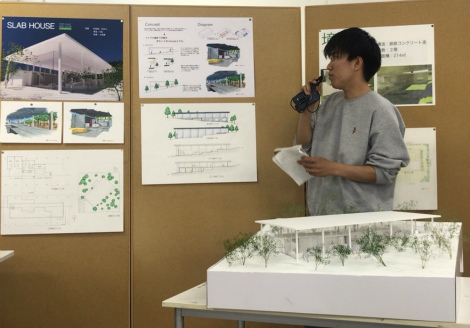

森班の優秀者、上嶋君の力作。

一枚の大屋根の下に傾斜を生かした多様な空間が生まれています。

他の先生方にも優秀であることは認められたものの、得票は伸びず残念でした。

森班のもう一人の優秀者、河原崎さんの作品。

ランドスケープを考えながら傾斜地のに大きなデッキを覆い、

そのデッキの上下に生まれる空間を上手く使った素晴らしい作品。

スケール感が若干おかしいものの、敷地全体を生かしている点などが評価され、

見事1位に!おめでとうござます!

そして同点1位のこちらの作品。

巧みに三角形を組み合わせて天井高を変化させて、多様な空間を作っています。

こちらが一次投票で得票が多かった8作品。

ここから議論して順位を決めましたが、実際はほぼ同レベルですね。

引き続き、次の課題も頑張りましょう!

ところで、司会をしているのは常勤の垣野先生。

夏から1年間オランダへ行くのですが、たまたま日大の亀井先生と話していると、

同じ時期にデルフト大学に1年間行くとのこと。なんという偶然。

そんな縁も大切にということで、こちらの講評会にお呼びしました。

講評会の後はいつものように学生を交え懇親会へ。