一生に一度見れるかどうかの大嘗宮。大混雑を覚悟して行ってきました。予想通りの大混雑ではありましたが、天候も良く、紅葉も綺麗だったので、苦痛になるほどではなかったです。石垣もじっくり見れました(笑)。

坂下門からここまで来るのに約1時間半。

話に聞いていましたが、皮付きの丸太を使った素朴な鳥居です。伊勢の白木の清々しい雰囲気とは違って、丸太材を使うところが特徴のようですね。

遠目で見ると伊勢神宮の佇まいですが、千木も丸太。

側面に廻りこむとこのような感じです。

右側が正面で、右側の回廊をアップすると、、、

右側の建物の外壁を拡大すると、、、

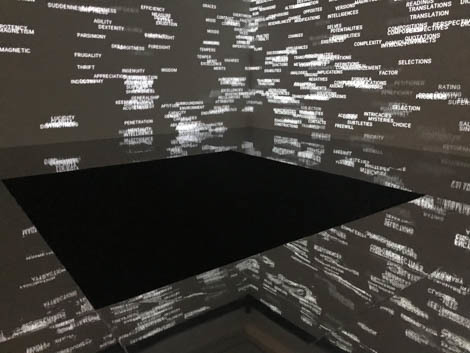

不思議な壁ですね。

そして、側面後方。丸ノ内のビルとの対比が面白いですね。

鳥居のある正面側は大混雑ですが、側面、後方は人もまばら。比較的落ち着いて見ることができました。

階段も分厚い皮付きの丸太を使っていますね。

ところで昭和から平成になった時、初めて大嘗宮を東京につくったようです。その前までは京都だったので、平成は歴史的には大きな転換期だったということになります。伊勢の向きが東京と京都とは違うので、昭和以前と配置など微妙に違っていたり、今回の建物は一部茅葺きを板張りに変更するなど、いつも同じというわけではないとのこと。今回は平成の時よりも建物は質素で、金額も抑えられているようで、見学者数は増えたようです。天皇家の存在も時代と共に随分変化しているとは思いますが、あらゆる意味で国民との距離が近くなりましたね。