建築家ヨーン・ウッツォンが設計したデンマーク国内の建築の中では、

バウスヴェア教会が最も有名なのではないでしょうか?

コペンハーゲン郊外、バウスヴェア駅からバスで5分のところにあります。

一見するとラック倉庫のような質素な外観ですが、

やはり、何かしら他とは違うオーラを感じます。

中に入ると雲から連想したという美しい天井が心を清めます。

シンプルな柱も特徴的ですが、

その反対側には、ウッツォン設計のパイプオルガンがあります。

廊下もトップライトでとても明るく、学校のような雰囲気です。

北欧の教会は荘厳というよりは、気持ちの良い空間が多いですね。

タグ: 名建築

コペンハーゲン03/キンゴー・ハウス

オーストラリア、シドーに言えば、オペラハウス。

その有名な建築を設計したのは、

デンマークの建築家ヨーン・ウッツォン。

コペンハーゲンから電車で北へ50分。

ヘルシンオアという小さな街にウッツォンの初期の作品があります。

その街ははシェークピアの「ハムレット」の舞台になったところで、

ユネスコの世界遺産に登録されているような街ですが・・・・

ヘルシンオア駅から10分程バスに乗り、

ウッツォンが設計したキンゴー・ハウスという集合住宅へ。

外部は殺風景で、とても閉鎖的なつくりですが、

建物の間を抜けると・・・・・

低層の伸びやかな集合住宅が広がっています。

この集合住宅の最大の特徴は、

一住戸は専用庭を取り囲むようにL字形の建物があり、

それが起伏を馴染ませるように雁行した配置となっている点です。

ところどころにベンチやブランコがある原っぱで、

子供にとっても楽しい場所なんでしょうね。

内部空間には入れなかったのが残念でしたが、

日本では見られない配置計画を体感することができました。

このキンゴー・ハウスがその後の集合住宅に、

大きな影響を与えたと言われています。

コペンハーゲン02/ルイジアナ美術館(内部編)

昨日のルイジアナ美術館の続きです。

起伏を生かした低層の建物が公園内に広がっています。

建築的な構成は力強いものではないですが、

緑と海を取り込みながら気持ちの良い空間が連続しています。

緑を見ながら廊下を進みます。

展示室は天井の高さ、床のレベル差に変化があり、

上の階から見下ろすと、作品越しに池が見えるところあります。

そして、知らず知らずのうちに地下のレベルにいるということも・・・

途中で休憩。その先は海。絶景です。

カフェは庭と連続していて、海が一望できます。

一日中、ここでのんびり寛ぎたいところですが、やはり、忙しい日本人(笑)。

ルイジアナ美術館からさらに北、スウェーデンとの国境の街ヘルシンオアへ。

コペンハーゲン01/ルイジアナ美術館(外部編)

先月のロシア出張の帰りにデンマークに立ち寄りました。

フィンエアはヘルシンキ経由となりますが、

ヘルシンキとコペンハーゲンは飛行機で1時間半程度。

往復でも数万円ととてもリーズナブル。

ただ、デンマークの物価は高いけど・・・・

コペンハーゲンは行きそびれていた街のひとつで、

ルイジアナ美術館は以前から行きたかった美術館でした。

建築家の間で、「建築的に」どこの美術館がトップか?

という話はよくしますが、ここを挙げる人がかなり多い。

そのような場合、実際に行ったことがあることが前提になるので、

これまではルイジアナ美術館は僕の場合はランキング外でした。

評価は主観的なものですし、評価の指標でランキングは変わりますが、

僕はルイス・カーンのキンベル美術館(フォートワース/アメリカ)、

日本では金沢の21世紀美術館がトップだと思っていましたが、

実際にルイジアナ美術館を訪れてみて、やはり素晴らしい美術館でした。

コペンハーゲンから電車で数十分のところにあるルイジアナ美術館。

美術館といっても海が見える公園の中に、

低層の建物が木々の間にポツポツと建っているという佇まい。

敷地全体に起伏があり、植栽が日陰をつくります。

コペンハーゲンは湿度が低いのか、日陰は涼しくとても快適。

子供連れの家族から老夫婦まで、様々な年齢層の方々が、

思い思いに芸術に囲まれながらくつろいでいます。

鉄板の芸術。リチャード・セラの作品。

坂の下から見ると階段は見えないのですが、

坂の上から見るとこんな感じです。

斜面にうまく調和しています。

対岸はスウェーデン。天気もよく最高です。

ここのカフェでランチを食べるために、

コペンハーゲンに来たと言っても過言ではありません(笑)。

長くなったので、今日はここまで。内部空間はまた明日!

ポルトガルに行ってきました!

恒例の建築視察は今年はポルトガル。

僕は学生の時にリスボンに立ち寄ったことがあるので、

今回は20年ぶりのポルトガルということになります。

やや夏の暑さも弱まった9月上旬、2週間程行ってきました。

ポルトガルの建築家、巨匠アルヴァロ・シザの作品を見てまわる主目的が、

車でしか行けない人里離れた山岳地帯の集落を見てまわったり、

ポサーダ(古い修道院、城を改装した国営のホテル)に泊まることなど、

気がつくと、現代建築見学は全体の1/3くらいになっていました。

時を越える不朽の建築と街並みを訪れ、とても刺激になりました。

アルヴァロ・シザの作品では、レサのプールが一番感動させられました。

集落では大きな石に寄り添うようにできた不思議な街、モンサント。

ポサーダはシト―派修道院を改装したポサーダ・アマレスと、

城の石積みの痕跡が残るポサーダ・クラト

ポルトガルの遺産、ポサーダではネコがお出迎え。

写真が整理できたら、少しずつアップします。

メキシコに行ってきました!

アメリカ経由でメキシコに行ってきました。

メキシコは主にルイス・バラガン、

アメリカは主にルイス・カーンの建築視察が今回の旅の目的。

メキシコの巨匠・建築家、ルイス・バラガン。自邸、ギラルディ邸などは一般の方にも知られていますが、ロペス邸を知っている人は少ないのではないでしょうか?写真では分かりにくですが、日本の住宅とはスケールが全く違います。とても大きいです!間取りが同じでも、スケールが違うと空間が全く違うものになることを、バラガンの大きな住宅を見て学びました。

時を越える不朽の名作を訪れ、とても刺激になりました。

写真を整理してから、少しずつアップしていきます。

ルイス・バラガン設計の「サン・クリストバルの厩舎」での一コマ。

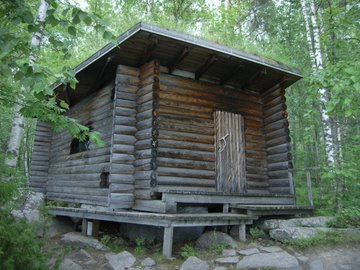

北欧32 / アアルトの実験住宅「夏の家」

ムーラッツァロ島に建築家アルヴァ・アアルトの別荘があります。

ユバスキュラから20km、セイナッツァロから4kmの所にある小さな島で、

今でこそ橋がかかっていますが、以前はすべてボートでの移動。

サマーハウスとボートの文化は、教養ある階級の生活には重要だったようです。

アアルトが隣町のセイナッツァロの町役場の設計していた頃、

先妻のアノイが他界し、その後エリッサと結婚。この別荘を建てました。

この別荘は水面から隆起した岩の上に建っています。

まわりに美しい湖と森林がありながら、中庭を囲んだプランとして、

湖の見える方角にだけ壁が開かれています。

中庭は50種類の赤レンガのパッチワークで、外周部は白く塗られています。

白い石灰で塗られた外周部の壁は湖の方向のみが開かれています。

リビングから中庭越しに見た湖。

中庭中央部には炉をつくり、火をおこして暖をとったり、

バーベキューをしたりできるようになっています。

壁の一部を切り取り、風景を切りとりたいという意思と、

炉を中心に囲みたいという意思を感じます。

「囲む」というコンセプトはわかりますが、

壁の向こう側にはあまりに素晴らしい湖が広がっているので、

無理に囲まなくても良かったような気もしてきますが・・・・

正方形の中庭を囲むようにL形の建物が配置されています。

床は赤レンガのパッチワーク。

壁も赤レンガのパッチワークです。

アメリカのMIT学生寮ベーカーハウス、セイナッツァロの町役場、

ヘルシンキ工科大学、ユバスキュラ大学、文化の家など、

その当時のアアルトの作品の外壁は赤レンガが使われていますが、

この中庭では約50種類の赤レンガが実験的に使われています。

こちらがリビングの内観。

ここから中庭越しに湖を望むことができます。

細い木材を組み合わせたシンプルな架構です。

現在もアアルトの子孫が別荘として利用していますが、

月水金の13時半から2時間だけ見学が可能(要予約)。

こちらはサウナ。サウナのあとは目の前の湖へ。

フィンランドらしいですね。

こちらはボート小屋。

この島には橋がなかったので、以前は移動はすべてボートだったようです。

日本人の感覚からするととても贅沢に思えますが、

北欧のあちこちでこのような風景を見かけました。

北欧31 / 北欧の照明

北欧の冬は寒くて、夜が長い。

そのような気候風土が北欧の照明デザインを生んだのでしょう。

北欧の観光は日が長い夏がベストシーズンかもしれませんが、

夜の長い冬もきっと素晴らしいことでしょう。

最近、日本人の照明に対する意識は高くなってきたと思いますが、

北欧に限らず欧州のパブリックスペースの照明は素晴らしいものが多く、

まだまだ学ぶべきところがたくさんあります。

写真はフィンランドのユバスキュラ駅の照明。

駅の天井の高い空間をアッパーライトで反射板に当て、

その反射光で床の照度をとっています。

まわりが明るいのでいまひとつその効果はわかりにくいですが・・・

北欧30 / セイナッツァロ・タウンホール

ユバスキュラ駅からバスで30分程の所にある工業都市、セイナッツァロは、

町役場の周りに数件の建物があるくらいのとても小さな街ですが、

この町役場が世界中の建築家の巡礼地のひとつ、アアルトの最高傑作です。

日本から見に行こうと思うと、本当に遠い。。。

建築は絵画と違って日本にはやってこないので、こちらか行くしかないのです。

バス停を降りると目の前に、木々の向こうにひっそりと建っています。

思わず足早になってしまいます。

奇抜な形態をしているわけではないので写真ではその良さは伝わりにくいですが、

実際に行ってみると名作の良さが随所に感じられました。

1949年にアアルトの勧めでコンペが行なわれましたが、

偽名の「クレア」で応募したアアルトが、結局1等になり、

敷地の高低差を生かし、中庭を設けた赤レンガの名建築が生まれました。

現地に他の案も展示されていましたが、ダントツの1等だと改めて思いました。

木々越しに見える全景。時代を越えて愛される名建築。

中庭に続く緑で覆われた階段。

もうひとつの花崗岩の階段。この階段を上ると中庭に出ます。

中庭に面して明るい回廊があり、その外側に行政機能の諸室があります。

中庭にこんなものがありました。

中庭に面した回廊。

緑を感じる待合室。

勿論、ドアハンドルもきちんとデザインされています。

上階の会議室にのぼる階段。

会議室の天井。写真では残念ながら暗くて良く分かりませんね。

北欧29 / ユバスキュラ大学

ヘルシンキ朝6時30分発の特急に乗り3時間でユバスキュラに到着。

ユバスキュラはアルヴァ・アアルトが育った街であり、最初に事務所を開いた街。

そんなこともあって、この街にはアアルトの作品がたくさんあります。

しかしながら、ヘルシンキにその日中に帰らねばならないハードスケジュール。

ユバスキュラから少し離れた所にあるアアルトの代表作、

セイナッツァロタウンホール、ムーラッツァロの実験住宅「夏の家」

を見るのが今回の最大の目的であったので、

セイナッツァロに行く途中にあるユバスキュラ大学にだけ立ち寄りました。

こちらもアアルトの作品で、特に食堂が有名です。

食堂の素朴で、かつ美しい屋根の木架構。

左側が中庭に面した大きな開口、右側にハイサイドライト。

ハイサイドライトからの光が屋根面を照らしています。

こちらの食堂で朝食(早い昼食?)を頂きました。

物価の高い北欧ですが、学食はリーズナブル(5.2ユーロ)。

皿に載る範囲なら食べ放題なので、山盛です。

食堂の外観(ハイサイドライト側)です。

食堂の中庭。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾