昼ご飯を食べにスパイラル・カフェに行ったら・・・・

何やらいつも以上に刺激的な空間になっていました。

![tape tokyo[2].jpg](https://mds-arch.com/blog/wp-content/uploads/tape20tokyo5B25D.jpg)

クロアチアとオーストリアを拠点とするNUMEN/FOR USEの、

「TAPE TOKYO 展」のインスタレーション。

ビニールテープを幾重にも巻きつけて作られた巨大なもの。

実はこの中に人が入れるのです!!!!

![tape tokyo[1].jpg](https://mds-arch.com/blog/wp-content/uploads/tape20tokyo5B15D.jpg)

こちらの入口から入ります。

詳しくはスパイラルガーデンのHPをご覧下さい。

12月4日(水)までやっていますので、

ご興味のある方はお早めに!

「赤塚の家」TV撮影

テレビ東京「建物図鑑」のTV撮影のために、

「赤塚の家」に行ってきました。

とても短い番組ですが、私も出演します。

俳優の羽場裕一さんのオープニングの撮影風景。

写真とは違う動画の世界の現場も面白いですね。

続・高知建築視察

高知3日目は室戸岬まで行ってきました。

足摺岬にある故・林雅子さんの「海のギャラリー」と、

室戸岬方面の集落のどちらに行くべきか悩んだ末、室戸岬へ。

早朝、高知市内の稱名寺本堂へ。

土佐派の建築家、山本長水氏の設計です。

その後、桂浜、龍馬記念館に立寄り、一路室戸岬へ。

途中で岩崎弥太郎の生まれた町、安芸市にも立寄りました。

こちらはその集落で見かけた美しい塀。

こちらは、山本長水氏設計の高知県立中芸高校格技場。

到着が昼休み時間にかかってしまいましたが、

丁寧にご案内して頂きました。

この建物は建築学会賞受賞作品の名建築ですが、

残念ながら、今は剣道部も柔道部もなく、

今はあまり使われてないようです。。。。。。

昼過ぎに、室戸岬に到着。

灯台越しに太平洋を望めます。海は広いです!

そして、吉良川町へ。

こんな美しい建物もありますが、

土佐漆喰と水切り瓦、いしぐろの町並みで、

重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

この塀も、なんて美しいのでしょう!

別のところにやや崩れていたところがありました。

石の切断面を表面に使っているんですね。。。

これは素晴らしい!

その後、土佐漆喰の壁に土佐独特の水切り瓦の付いた喫茶店へ。

ここは宿泊施設もあるそうです。

質素ながらとても落ち着いた雰囲気です。

喫茶店のマスターと話し込んでしまって・・・

飛行機が乗り遅れそうになりましたが、無事東京へ。

充実した高知建築視察でした。

高知建築視察

今回の高知は堀部さんに竹林寺を案内して頂くのがメインでしたが、

話題の建築を見学してきました。

まずは、竹林寺に隣接する内藤廣氏設計の牧野富太郎記念館。

是非、ここには来てみたいと以前から思っていましたが、

やはり実際にその場に身を置いてみると、

離れるのが惜しくなるような素晴らしい空間でした。

展示空間の尾根に鉄骨の美しい曲線を描き、

それに寄り添うように木架構の屋根をつくっています。

傾斜に馴染むようにその鉄骨が地形を包み込んでいます。

素晴らしい!

こちらの高知駅も内藤さんの設計。

鉄骨と木造のハイブリットな構造デザインがいいですね。

車で高知市内から2時間程のところにある檮原町に行ってきました。

隈さんの建築がたくさんあります。

こちらはホテルと大浴場を繋ぐブリッジでもある雲の上ギャラリー。

日本の伝統技術をストレートに表現したデザイン。

この分かり易さが、隈さんの良さなんでしょうね。

こちらは檮原町役場。

行ったのが日曜でしたが、中を見学させて頂きました。

このざっくりとした木架構。潔いです。。。。。

そして、マルシェ・ユスハラでお茶を。

ファサードの茅の使い方がとても斬新。

そして、高知市内に戻って「沢田マンション」へ。

セルフビルドの建築として有名な集合住宅。

通称「沢マン」の書籍はいくつか出ていますが、

『沢田マンション超一級資料 世界最強のセルフビルド建築探訪』は、

大学の初見研究室の後輩、加賀谷哲朗氏の著書。

高知、竹林寺の見学

高知、竹林寺に行ってきました。

四国霊場第三十一番札所のお寺で、

納骨堂が今年、竣工しました。

その設計をされた建築家の堀部安嗣さんに、

竹林寺を案内して頂きました。

この美しい石畳を登った先に、本殿があります。

雨に濡れた石がとても美しく、

しっとりとしていて風情がありました。

こちらが納骨堂。

既存の木を避けるような控えめなアプローチ。

そして軒の高さを低く抑えられいているので、

おもわず首を垂れて内部に入ります。

堀部さんに設計哲学を解説していただきました。

四国八十八カ所霊場の寺ということもあって、境内も立派です。

客殿でいろいろなお話を聞かせて頂いた後、お店へ移動。

夜遅くまで堀部さんとご一緒させて頂きました。

堀部さん、竹林寺の方々、どうも有り難うございました。

「SUMAI no SEKKEI 」に「仙川の家」が掲載されました

「SUMAI no SEKKEI 」に「仙川の家」が掲載されました。

光を北側に落とすとためのRの壁が特徴の住宅です。

Rの壁は左官仕上げとなっています。

書店に平積みされていると思いますので、是非、ご覧になって下さい。

晩秋の秋田出張

秋田に出張に行ってきました。

秋田は初雪が降ったというニュースを聞いていたので、

飛行機が飛ぶのかやや心配でしたが、無事に到着。

施主との打合せは午後からということで、

空港からタクシーですぐのところにある国際教養大学に行ってきました。

建築としては仙田満氏が設計した図書館が有名。

半円の階段状の大空間で、スチールと木架構がとても美しい。。。

見上げるとこのような架構になっています。

施主打合せの内容に大変ご満足していただき、

無事、次のステップに進むことになりました。

その後、秋田の美味しいご飯を食べて、最終便で東京へ。

有意義な一日でした。

「岡崎の家」TV撮影

BSのTV番組「建築家のアスリートたち」の撮影のため、

久しぶりに「岡崎の家」に行ってきました。

この番組は建築家自らが建物について説明します。

久しぶりのTV出演となりますが、

どんな感じに仕上がってくるのでしょう・・・・少し心配(笑)

放送日が決まりましたら、また、お知らせします。

「西谷の家」祝!地鎮祭

横浜「西谷の家」の地鎮祭がありました。

あいにくの雨でしたが、

雨降って地固まるということもありますので・・・

敷地は川に面していて、内部空間もとても面白くなりそうです。

竣工は来年の4月頃。竣工が楽しみです。

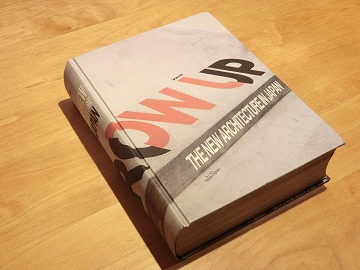

韓国「THE NEW ARCHITECTURE IN JAPAN」に掲載されました

韓国Equalbookから出版された「THE NEW ARCHITECTURE IN JAPAN」に、

MDSが設計した「ジンカンパニー本社ビル」が掲載されました。

かなり分厚い本です。。。。

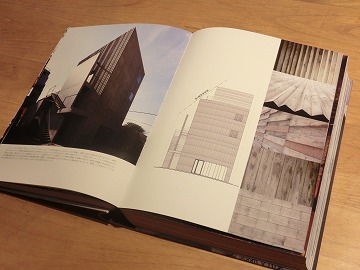

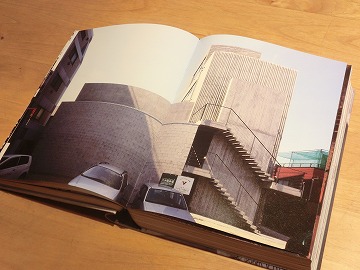

アパレルメーカーの本社ビルということで、

洋服の生地のようにコンクリートの多様な表情を追求した建物。

3つの用途地域にまたがり、北側斜線、道路斜線など、

法規制をかわしなが外形をデザインしています。

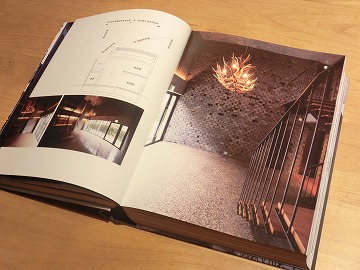

アパレルの本社ビルの顔となるエントランス。

壁には古いレンガ、床はモザイクの石張りです。

詳しくは、コチラへ。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾