卒業設計の講評会のシーズンがやってきました。昨年のちょうどこの時期、中国のコロナが話題になり始めたのを思い出します。今年は卒業設計講評会をどのようにを行うのか?と世界中の大学で頭を悩ましていることでしょう。コロナの状況が刻々と変化する中で責任を持って決断し、学生と教員そして関係する多くの人たちに事前に連絡するのはとても大変なことだと思います。このような状況下、なんとかより良い方法を見つけて前向きに行動する人類は、改めて素晴らしい!と思ってしまいます。。。

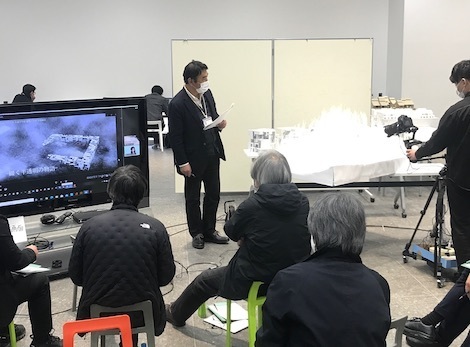

今年も森は東京理科大学と日本大学、川村は東洋大学の講評会に行きました。結局のところ、東京のほとんどの大学は学生は学校には行かずオンラインとしたようですが、理科大は常勤の先生も含め、原則はそれぞれのIDで自宅や研究室からZOOMに入り、司会者も会場に行かないとう徹底ぶり。司会の西田さんの進行に沿ってZOOMで一人ずつコメントをしていくという進め方で、各人の興味のあるところ、考え方の違いが明確となり、評価の多様性が面白かったと学生にも評判が良かったようです。日大は基本的には先生方は大学に行き、参加できない先生はZOOMで参加するというやり方でしたが、どうしても盛り上がった会場がメインとなってしまい、会場にいる先生方はオンラインの存在を忘れてしまうという現象が起きてしまいました。僕は司会がオンライン上にいる理科大は家からオンラインで参加し、司会が会場にいる日大では会場に行きましたが、どちらも結果的には正解でした。その逆だった先生方は不満があったのではないかと思います。今後の課題ですね。

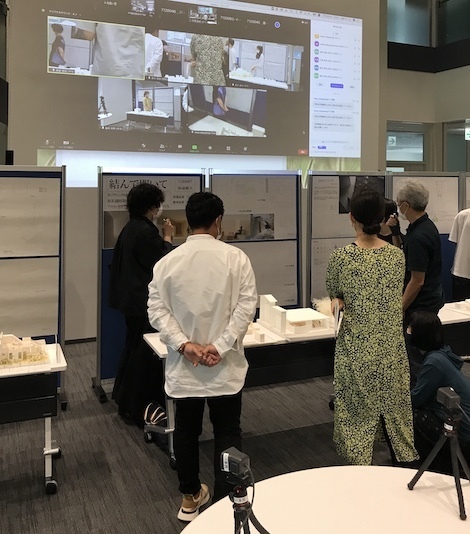

こちらは日大の作品展示会場。審査会の数日前にデータが送られてきて、1次審査はデータのみで投票できるようになっていたので、特に当日オンライン参加の先生たちは会場を見ずに採点をしている先生も多かったようです。データとリアルな展示で採点が変わるかが個人的には興味深かったのですが、基本的にはあまり変わらないが、展示された大きな模型に採点が影響されることもあるという感想です。リアルの展示ではやはり模型のインパクトは絶大で、オンラインより努力や熱意が伝わり伝わります。例えば写真右手前の大きな模型が並んだプレゼンは好みを超えて多くの人の心を打ち、一等になりました。勿論、作品が素晴らしいのですが・・・。ただ、一方で大きな模型にすることで、墓穴を掘ってしまうこともあるように思いました。

こちらは一等、内野さんの発表風景。オンラインだと発表者の存在感は小さく、発表後は作品しか印象に残らないというのが残念ですね。

こちらは惜しくも三等、須賀さんの作品。模型はやや寂しいですが・・・、オンラインやデータを使った審査といった今年の発表方法にあった力の入れ方がむしろ興味深かったとも言えます。作品自体も既存の集合住宅にオフィス空間を新設した「ニューノーマルの時代の団地再生」と時代背景に沿ったテーマで新鮮さもありました。須賀さんは3年生の時からインターンでMDSに来ていた学生で、4月からスタッフになります。今後に期待しています!