日本建築家協会、JIA建築セミナーで関西に行ってきました。

関西ツアーは僕の企画で、初日は関西の重鎮を訪ねることに。

朝早くに大徳寺高桐院に集合。

ここで建築家の横内敏人氏にご案内して頂くことになっていましたが、、、、

お寺の都合により拝観できないということに。

スタート早々、予定外の展開。急遽、大仙院へ。

次に向かったのは中村外二工務店。

俵屋といった高級旅館、菊乃井といった高級料亭、そして京都迎賓館など、

日本を代表する極上な木造建築を手がける数寄屋大工の最高峰です。

代表の中村義明氏に、ショールームと工房を詳しくご説明頂きました。

昼食は横内氏と中村氏とご一緒させていただき、

とても濃密な時間を過ごしました。

午後一は竹原義二氏設計の一保堂へ。

一保堂の美味しいお茶をいただきながら、

竹原氏にレクチャーしていただきました。

その後、横内敏人氏のアトリエへ。

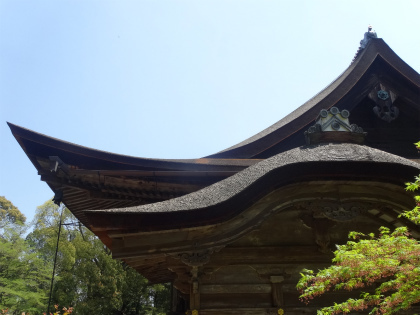

こちらはゲストハウス。まず、その周辺環境に素晴らしさ驚きました!

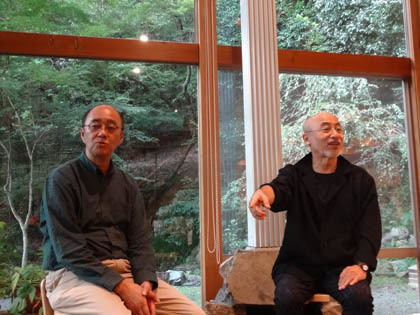

竹原氏(手前帽子をかぶった方)も、すっかりくつろいだご様子。

中村外二工務店の数寄屋大工の技の数々がちりばめられた上質な空間。

一見、古風な建物にも見えますが、ガラスが大きく現代的ですね。

そして、アトリエで竹原氏と横内氏に対談していただきました。

関西には伝統技術を継承する職人が多く、

建て主も関東とは少し異なるようです。

関東とは自ずとつくるものも変わってくるとのこと。

とても興味深いお話がたくさん聞けて良かったです。

夕食は、竹原氏と横内氏と南禅寺の近くのレストランへ。

本当に濃密な一日でした。どうも有難うございました。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾