JIAのセミナーの前日に奈良に行ってきました。

今年2度目の奈良。最近、奈良にちょっとはまっています。

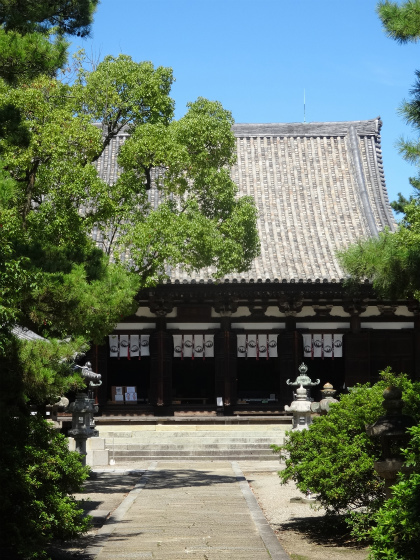

興福寺北円堂が特別公開中ということでそちらに立寄り、東金堂を見学。

隣りの東大寺の再建は重源の当時としては革新的な大仏様であるのに対して、

ほぼ同時期の再建の興福寺は平安の古典的な和洋の建物なのですが、

北円堂は少し大仏様の影響を受けている・・・・・・・

話が長〜くなるので、この辺りで(笑)

興福寺の池を挟んだ対岸にある奈良ホテルへ。

クラシカルな雰囲気の一度は泊まってみたいホテルですが、今回はランチだけ。

通された席は窓際の興福寺の五重塔が見える席。

さくっとカレーを食べて、東大寺へ。

鹿がお出迎えの東大寺の南大門。

力強く飛んだ貫が素晴らしいです。。。。

数少い現存する大仏様の南大門は、建築学的にもとても重要な建物で、

日本の伝統工法の特徴である貫の原点となる建物のひとつです。

重源が中国から当時の最新技術を取り入れてつくったもので、

その不思議な架構は当時の人々を驚させたことでしょう。

大仏殿は江戸時代に再建されたものですが、

大きな木が枯渇してないということで、木を束ねて鉄でバンド巻きした柱に、

力強く貫がそれらを繋いでいます。

建築を勉強する前は、大仏の大きさに感動しましたが、

今はその空間は勿論、その斬新な架構に感激です!

大仏の後ろにひっそりと模型が置いてありました。

手前が現在の大仏殿。その隣りが鎌倉時代に再建されたもの。

現在のものより横にもう少し長く、外観は今のものより美しいですね。

現在の南大門をつくった重源による大仏様による建物ですが、

大仏殿も残っていたら、壮観だったことでしょう。

こちらは創建当時の大仏殿。

平家がこの立派な寺院を焼き払ったと思うと、それはそれで驚きですね。

これらの3つの模型を比較していると、すっかり夕方になってしまいました。。

大仏殿と二月堂を結ぶ有名な裏露地。先に見えるのが二月堂。

くねくねと道が曲がり、次々に見える風景が変化します。

二月堂から見える夕暮れ時の奈良。

観光客はすっかりいなくなり、古都らしい風情が味わえます。

そして観光客がいなくなった南大門をゆっくりと見学。

大仏殿もうっすらとライトアップされていて、昼とは違った神秘的な雰囲気です。

小学生が修学旅行に行くようなところは、やはり素晴らしいですね(笑)。

今は当時と全く違った視点で見るので、その頃とは違ったものに見えるのですが、

やはり良いものは良いのだと改めて感じる今日この頃です。