山陰の東の端から西の端まで、車で横断してきました。

鳥取と言えば、鳥取砂丘。

砂つながりで、サハラ砂漠に行ったことがあるので、

正直、鳥取砂丘はやや馬鹿にしていたのですが(すみません)、、、

「ブラタモリ」を見て、行って見たくなりました(笑)。

そもそも砂丘と砂漠は成り立ちも違うので、

比較するようなものではありませんね。

写真を撮ると立派な砂漠のようですが、、、空がやっぱり日本ですね。

戦前は陸軍の管轄するエリアだったので市街化されていないだけで、

西の端は地図上ではかなり離れた白兎神社と言うのだから驚きです。

つまり、鳥取市街地は砂丘の上にあるんですね。

こちらが有名な急勾配の馬の背と言われるところ。

この起伏があるからこそ、美しい風景になっているようです。

砂が流れてしまう限界の角度30度とのことで、

勿論、この坂を登って、、、砂丘を体感。

この先には、海が広がっています。

船で裏富海岸を巡りました。

透明度の高さがウリのようですが、あいにく海は荒れ模様。

駐車場の端で、勢いよくグルグルとイカが回っていて、、、

なかなかいい写真が撮れました(笑)。

スルメはこのようにして作るんですかね?

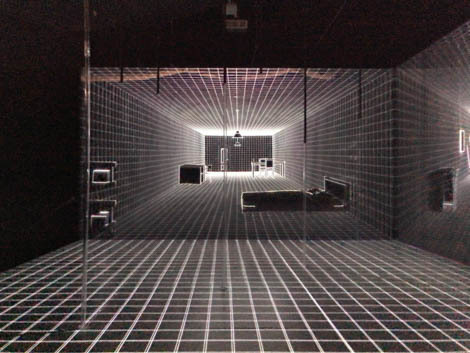

日本庭園越しに見る洋館は高貴な佇まいですね。

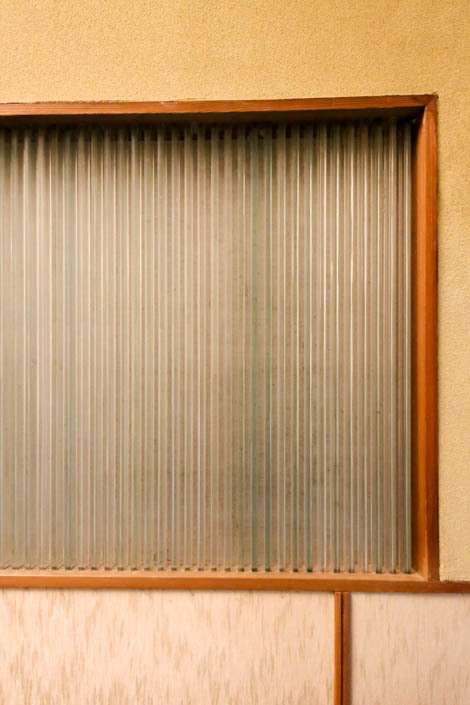

2階はバルコニーではなく、ガラスで囲まれた真白な中間領域。

写真左側の窓の奥にはクラシカルな部屋が並んでいます。

現代の住宅の参考にもなる構成ですね。

この後、三朝温泉に行きました。

増築をくり返して川沿いに温泉街の風景を作り出している旅館大橋。

全長120mで国登録有形文化財にも指定されているようですが、、、

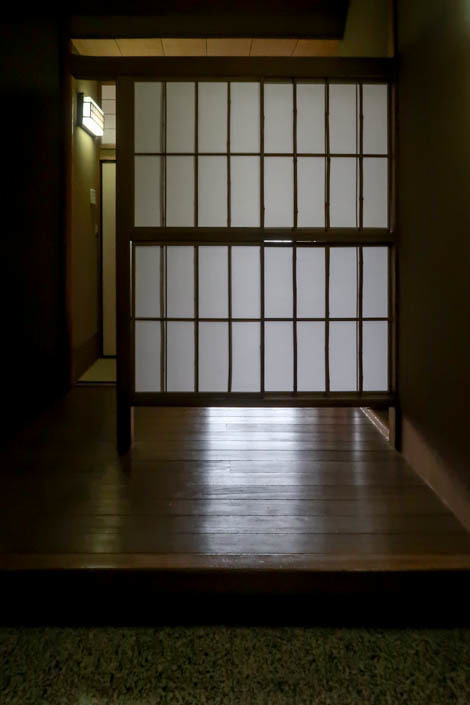

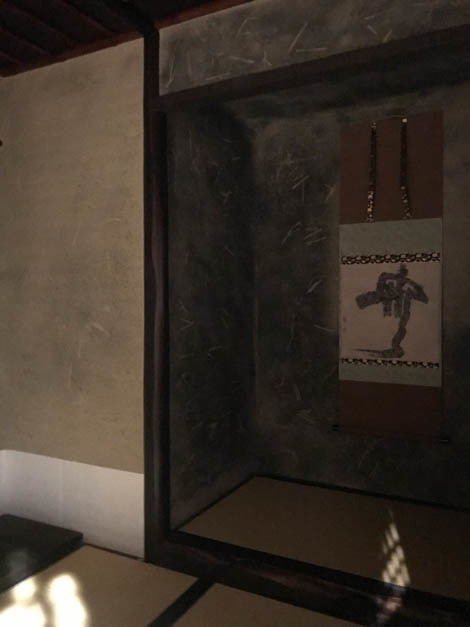

泊まったのはこちらの後楽。

八勝館を設計したことで知られる堀口捨己が設計した旅館です。

ただ、エントランス周りは確かにその残像は感じられるのですが、

あまり堀口捨己らしさを感じられず思わずフロントで訪ねてみると、

意外な事実が・・・

堀口捨己が設計した客室は現在の法規に不適合ということで、

従業員の部屋や倉庫として利用されているとのこと。

無理を言って特別に見学させていただき、

確かに堀口捨己の痕跡を確認できました。どうも有難うございました!

そして、次の日、朝一で投入堂へ。

国宝、三徳山三佛寺投入堂。

建築関係者で鳥取に旅行と言えば、砂丘ではなく多くはこちら(笑)。

日本一危ない国宝とも言われ、

道なき道を登りようやくこちらに辿りつきます。

ところで、靴の裏がボコボコの靴を履いて行きましょう。

お持ちであれば登山靴が確実です。基本的には登山ですから・・・・・

僕は靴の検査でひっかかり、ワラジを買う羽目に。

雨上がりのぬかるみの道を、ワラジ(感覚的には裸足)で、

ドロドロになりながら登りました。

足が冷たく、足裏にクッションがないので膝が痛くなり、

今までで最も不快な登山でした。。。

そんなこともあって、砂丘の方が素晴らしかたです(笑)。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾