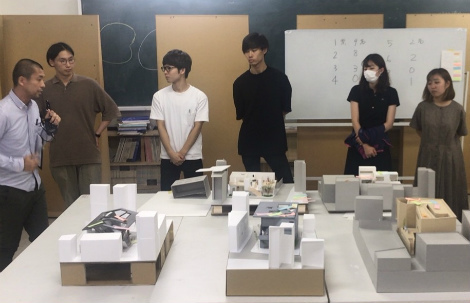

東京理科大学の2年生の設計演習の全体講評会がありました。今回の課題は谷中に建つ設計事務所併用の都市住宅で、8班から選ばれた優秀者5名ずつ、合計40名が発表しました。

こちらは松浦君の模型。谷中の路地の行き止まりからヒントを得たとのことですが、直交する軸に対して45度ふった軸を入れることで曖昧に空間を仕切ることに成功しています。開口の取り方や積層の仕方はもう少し工夫の余地はありますが、なかなか興味深い提案です。

こちらは小林君のプレゼンテーション。彼は前回、森班だったということもあって途中経過を少しだけ見せてもらいましたが、素晴らしい案になりました。屋根を折り曲げて空間を分節するという手法は横浜の大桟橋など、いろいろあるとは思いますが、都市住宅のスケールで魅力的な形態を作り上げ、街との緩く連続させています。ただ短手方向に壁を無造作に入れているので、折角の屋根の操作を効果的に活かしきれていないのが残念ですね。

こちらの森班、荒野さんも大屋根を大きく下げてアトリエと住宅を緩く分節した魅力的な内部空間をつくっていて、小林くんとはまた違った方法で屋根で空間を分節しています。もう少しスタディを重ねるとさらに魅力的になりそうな案ですね。

こちらは森班、坂本さんのプレゼンテーション。谷中の特徴の一つでもある路地を敷地内にまで連続させて、路地以上に魅力的な空間を作り出しています。プライバシーや明るさの違った様々な居場所を作り、それらを立体的に組み合わせることで多様な場を作ることに成功しています。スケール感や図面の綺麗さなど総合的に完成度が高い作品です。

全員の発表を終えた後、先生方それぞれ8名を選び、得票が多かったのはこの5名。そして2回目の投票で小林君、松浦君が同点一位、3位は坂本さんとなりました。惜しくも選外になってしまった金子君、大森さんは、次回は1等目指して頑張ってください。

ところで写真左側で司会をしている垣野先生は、この後、半年間オランダへ。そして来年からは専門分野の学校建築を教える3年生の設計の担当となり、2年生前期の住宅の課題は岩岡先生が担当の予定。