日本建築家協会JIA建築セミナーで、今年はベトナム建築ツアーを企画しました。

数年前、海外で活躍する建築家を紹介する企画で、

その流れと一昨年の台湾に続く海外ツアー第二弾として、

今年はベトナムに行こうということになりました。

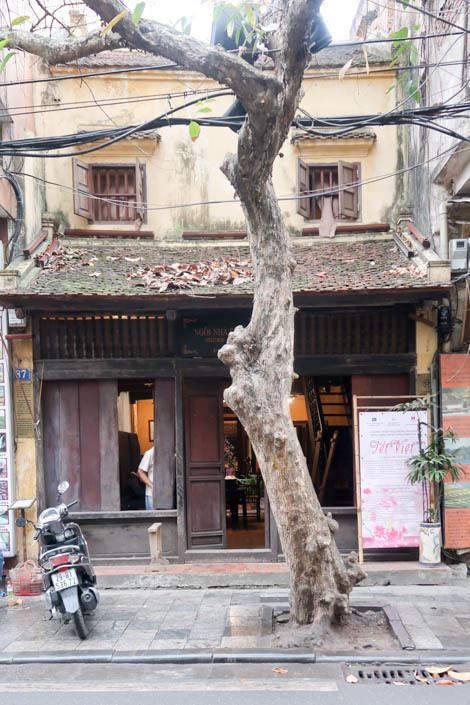

ベトナムで今、最も話題の建築家と言えばヴォ・チョン・ギア。

以前、ギア氏のパートナーであった佐貫さんを介して、

ギア氏とJIAの橋渡しをしたことを確認し(バトンタッチ?)、

そこから先は塚田修大氏が濃密なツアーを企画してくれました。

本当にどうも有難うございます!

夜間の直行便を使って金土日の実質3日間で、

ハノイとホーチミンの大まかに建築を見るということですから、

今回はいつも以上にハードスケジュール。。。

ギア氏の事務所はハノイにもありますが、訪問したのはホーチミン。

ギア氏は建築教育を日本で受けていているので、

日本人にとってはどことなく親近感あるのではないでしょうか?

彼は実は僕らよりも少し下の世代ですが、

たくさんの仕事をしていて大したものです。

ちなみに、カタカナではギアと書かれていますが、

ベトナム語ではニアという発音の方が近いらしい。

ただ、a+uでもギアと書かれているので、

彼自身がそう書いてほしいのでしょう。。。

少しだけレクチャーをしてもらって、作業風景も見せてもらいました。

インターンの学生が、ちょうどバンブー建築の模型をつくっていました。

基本的にはコンピューターで描いたラインを元に模型をつくるとのこと。

ギアの建築といえば、竹の建築。

今回は他にも盛りだくさんということもあり、竹の建築を3つだけ見学しました。

と言っても、それぞれがかなり離れて点在しているので移動が大変です。

ホーチミンからバスで2、3時間行ったところにあるBamboo Wing。

高級リゾートの中にあるレストランです。

ホーチミンのNWNカフェで話題の人となったギア氏ですが、

その発展系(?)の竹の建築ですが、実際に訪問するとちょっと大味の空間。

竹の建築と言っても実際は鉄骨やワイヤーを多用していて(雑誌にも明記があるけど)、

構造計算や防火等についてはそれほどシビアには考えていないとのことで、

法規規制がゆるく、地震のないベトナムだからこそできているようです。

とは言え、こんな建築を見るのははじめてなので、訪問する価値はありました。

こちらが竹の断面。径が細く、中が詰まっているのです。

ベトナムには100種類ほどの竹があって、適材適所に選んでいるようです。

とても安い竹を特殊(?)な加工した安くはない材料として、

日本の教育を受けたデザインで、おかかえの大工がつくった建築という付加価値で、

ベトナムで活躍の場を広げるギア氏はかなりの商売人。

こちらが曲げて使われる竹です。とても細いですね。

こちらがホーチミンから2時間程のところにあるNWNカフェ。

a+uではWind anad Water Cafeという作品名。

ギア氏を一躍有名にした建築です。

同じような平面形状のBanboo Wingよりこちらが先に出来ていますが、

空間としては圧倒的にこちらの方が上だと思います。

日本人だからこそう思うのかもしれませんが、

屋根の低さがオープンエアであるにもかかわらず囲われた印象を与え、

周りの植栽とあいまって屋根の下は日陰となり、

年中暑いベトナムにとっては快適な場所となります。

そこから見える風景は明るく、垂直方向にのびる立派な木々がとても美しいです。

この空間は構造が竹であることは、実はそれほど重要でないかもしれません。

実際のところ立派な鉄骨の柱がしっかりと屋根を支えているので、

竹は構造的にはそれほどきいていないのではないでしょうか。

むしろ、竹がインテリアとして空間に与える影響は大きい気がします。

右ウィングの床はフラットですが、左ウィングは土地の傾斜に沿って床も下がっていて、

それに呼応するように先に屋根も下がっています。

水面より少しずつ下がって、先にいくほど包まれる感じ良いですね。

この屋根の床がつくる空間は、どこかで見たことがあるなあと思ったら、

意識的にはそれを参考にしたかどうかはわかりませんせんが、

ギア氏の作品では随所に日本的なデザインが見受けられ、

それがベトナム人にとってはとても新鮮に写るのでしょうね。

勿論、日本人にとっても、カリフォルニアロールのように、

日本的なものとは全く違った新鮮に写るのでしょう。

なかなか良い空間ということもあって、過密スケジュールにも関わらず、

急遽予定を変更してこちらでランチを食べることに。

そして、NWNカフェからバスで、また2、3時間かけてSen villageへ。

ここはまわりに何もないところに巨大な開発をしているようで、

そこの集会所のような施設として、池の中にギア氏の建築があります。

池を取り囲むようにつくられたNWNカフェやBamboo Wingと違って、

こちらは円形プランの独立した建築を池に浮かばせた佇まい。

写真ではわかりにくいですが、想像以上に大きな建築です。

実はこの写真の奥に、大きなコンクリートの建物もくっついて、

機能的なものはすべてそちらに詰め込んでいます。

このような巨大な竹の建築は見たことはないのですが、

なぜか感動がそれほどないのは、そのためなのか?

写真のシーンとしては絵になるのですが、そこまでのものなのか?

センターの最も高いところに円形の穴があいていて、

そこから光が差し込むローマのパンテオンのような建築。

Bannboo Wingの構造のように竹を束ねて(正確にはスチールも入っている)、

センター向かって屋根を高くして、トップで緊結した構造です。

ギア氏の建築のまわりはこんな状況。。。

ベトナムのスピードは日本とは違うのでしょうが、

ギア氏の建築ができて2、3年は経っているので、

あまり良い感じに開発が進んでいないのかもしれませんね。

そして、ここからホーチミンまでまた2時間くらい。

朝は早くから移動したこともあって、ホーチミン市内に日が暮れる前に到着。

そこから、まだまだ、見学は続きます。。。。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾