次は旧井上房一郎邸を目指して高崎へ。

ここで間違いないと思って車を降りたものの、

門扉は堅く閉ざされ、入口を探してぐるりと一周したところ、

旧井上邸の敷地の一角、高崎市美術館がその入口であることを発見。

旧井上房一郎邸とは、東京・麻布にあった

建築家アントニン・レーモンドの自宅兼事務所に強く感銘を受けた井上氏が、

レーモンドの快諾のもと図面の提供を受け、大工に実測させて再現した建物で、

レーモンドの建築スタイルがよく表われた建築として知られています。

井上房一郎氏とは高崎の実業家で、高崎の文化活動に尽力した人物。

居間。柱芯と開口部芯をずらした「芯外し」の手法により

窓を大きく開け放し、庭との一体感がつくられています。

自然に対抗した西洋の建築に対し、レーモンドが日本に学んだ、

四季と共にある建築の在り方が表現されています。

屋根を支える「鋏状トラス」

杉の足場丸太材を使って、柱や登り梁を二つ割の丸太で挟み込んでいます。

居間見上げ。障子のはめ込まれた高窓から北側の自然光が入ります。

廊下と居間との間仕切りは襖となっています。

開け閉めすることで、違うシーンがつくり出されます。

飴色に艶めいた丸太材の屋根架構が美しい。

寝室。パティオを挟んで居間の向かいにあります。

図面には「ソファベッド」とあったので、

右のソファがベッドになるのでしょうか?

和室。元になったレーモンドの自宅にはなかったものだそうですが、

井上氏がご夫人のためにつくられたものだそうです。

和室の向こうにあるのは前室。

パティオ。この住宅の中心に位置しています。

レーモンドの自宅と旧井上邸との違いは、前掲の和室の他に、

このパティオに対してプランが反転している点です。

庭に伸びる深く美しい軒

「居間」で寛ぐ皆の衆。

建築資材が高価で不足がちな戦後まもない時期、

簡易さと経済性を求められた結果、生み出された「レーモンド・スタイル」。

その時代に真剣に向き合って生まれた名作(写しですが・・・)を体感し、

今の時代をどう捉え、建築をつくっていくかを考えさせられるひとときでした。

余談ですが、高崎市美術館では当日、

岩合光昭写真展 ねこ -真っすぐに生きてる- を開催中!

以前、東京で見逃した写真展で、まさかこんなところで巡り会うとは

思ってもいませんでした。ああ嬉しい。

カテゴリー: 2007-Japan

旅

富岡製糸場

6月ですが、GWの話をしたいと思います。

( ↑ いつも振り返ってばかりですが・・・)

事務所一同で群馬建築ツアーに行ってきました。

勝手にツアーと呼んでるだけで、自前ツアーです。

まずは富岡製糸場。

日本の産業遺産として、世界遺産への登録を目指す製糸場跡です。

富岡製糸場の歴史は他をご参照いただくとして・・・

建物は木骨レンガ造という特殊な工法で、

柱・梁を木軸とし、壁にレンガを積み上げた構造となっています。

突貫工事だったため、その後の材の乾燥収縮が激しく、

柱・梁間に隙間が生じているのがわかります。

それでも柱・梁とレンガ壁との間に隙間がないのは、木軸にしゃくりを入れ、

レンガ壁をそれに差し込むように施工しているためだそうで、

突貫の中にも試行錯誤された過程がうかがい知れます。

レンガは通常モルタルを使って積まれますが、当時はモルタルがなかったため、

地元の石灰を原料とする漆喰で積まれたそうです。

前掲は繭を保管しておく倉庫ですが、こちらは繭から糸を紡ぐ作業場です。

作業には繭を茹でる工程があるため、場内は蒸気でいっぱいになるそうで、

建物の上部に換気を促す換気棟がつくられています。

こちらが作業場内。当時は照明がなかったため、

とにかく窓を大きく、そして場内は白く塗られたそうです。

特筆すべきが屋根を支えるこの小屋組み。

この小屋組みのために柱のない大空間が実現しました。

大勢の工女たちが一斉に器械に向かい、作業に一心する様子が目に浮かびます。

修善寺「あさば」のお食事

そして「あさば」の夕食。

上質な素材をふんだんに使った、

素朴かつ大胆な料理との評判です。

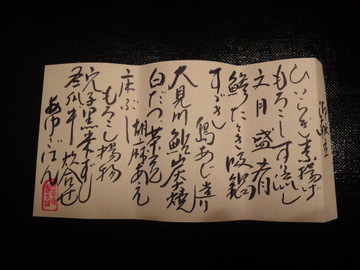

こちらが当主直筆のお品書き。内容はもちろんですが、

その書からも、これから始まる食事への想像がかきたてられます。

まずは「ひいらぎ素揚げ」。からっと揚げられた、淡白なお味です。

左が「もろこしすり流し」。とうもろこしの香りが香ばしい汁物です。

右は「文月盛肴」。

「鯵たたき吸鍋」。お出汁がきいていて、とてもおいしい。

「すずき島あじ造り」。弾力に富む歯応えのお造りです。

「大見川鮎炭焼」。目の前で仲居さんが七輪で焼いてくれます。

頭からがぶりと豪快にいただきます。

左が「白だつ茶豆胡麻あえ」、右が「床ぶしもろこし揚物」。

どちらも食感のおもしろいお料理です。

「穴子黒米ずし」。穴子の下になって見えませんが、

その名のとおり黒いお米で握られています。

修善寺特産の黒米で、もっちりとした歯応え。

滋養強壮に優れた古代米の一種だそうです。

柔らかく煮た穴子の背骨が添えられています。

「冬瓜牛炊合せ」

「あゆごはん」と「じゅん菜の赤だし」。

なかなか家ではできない、旅館ならではの組み合わせです。

〆は甘味・くずきり。

きしめんのように平たいくずきりに黒蜜をかけていただきます。

くずきりはよく知っている食材ですが、形が変わるだけで

食感や舌触りが変化し、また新たな印象を受けました。

〆の甘味と書きましたが、

この後、アイスクリームも出てきました。

修善寺の名旅館「あさば」

「mdsのときどきブログ」は「ときどき」しかアップされないとは言え、

いろいろな方に(いつもブログを見ていただき有難うございます!)

インドネシア、メキシコの建築視察の写真はまだですか?

と挨拶のように言われます・・・が、もう少しお待ち下さい・・・

年始はなんとなく日本的な気分でおりますので、

ブログアップできないでいた、日本国内の印象に残っているものを

いくつかご紹介します。

まずは、修善寺の「あさば」という旅館。

京都の「俵屋旅館」、湯布院の「亀の井別荘」など、

日本には世界に誇る「旅館」が数多くありますが、

伊豆・修善寺の「あさば」もそれに並ぶ、

伝統と現代的な感覚をあわせもつ名旅館です。

「あさば」は520年の歴史をもつ日本最古の旅館と言われており、

客室から池の対岸に格式高い能舞台が見えるのが有名。

建築史家、旅館の評論家など絶賛の旅館です。

520年の風格を感じさせる賓客門が迎えてくれます。

瓦屋根の重厚感と門扉の彫刻が見事です。

賓客門を抜けたところに玄関があります。

藍色に染められた麻の暖簾が涼やかです。

訪れたのは夏。ロビーには涼を感じさせるこんな演出も。

氷のかたまりにつる草をまとわせています。

そして随所に旅館のセンスを感じさせる小物がみられます。

こちらが泊まった部屋からの風景。

池の水面が近く、目の前に能楽堂、その背後に緑豊かな山が迫ります。

到着が早かったので、部屋を選ばせて頂きました。

滝の水音も相まって、五感で日本の夏を満喫です。

客室の床の間。掛軸と花、そして余白から何を感じ取るか・・・

襖紙の模様。全ての客室の襖紙を見てみたくなります。

こちらは読書室。客室とは違う角度からの景色が楽しめます。

こじんまりとした旅館のためか、他の宿泊客とほとんど出会うことがありません。

旅館といえば、やっぱり露天風呂。

のんびりお湯につかって、気がつくと大きな鳥が・・・。

池には川の水を引いているので、川魚がたくさんいて、

それを目当てに鳥がやってくるのだとか。

後で仲居さんに伺うまでは、彫刻だと思ってました・・・

あまりにじっとして動かないので・・・

暗くなっていく様子をじっくり堪能。

夜、能舞台はライトアップされ、ここでしか体感できない情景が現れます。

小舟でいくつもの行燈を池に浮かべていきます。

この行燈が静寂な空間へいざないます。

「月桂殿」と名付けられた能舞台は、

明治後期に深川の富岡八幡宮から移築されたものだそうです。

神聖な領域と人の住むこちらの領域に距離を感じます。

能舞台には旅館で働く方々も立ち入りできないそうです。

伝統的な旅館でありながら、壁のレンガを白く塗った現代的なサロン。

夜は外のライトアップを楽しめるように、室内はかなり暗め。

ハリー・ベルトイアの「ダイアモンドチェア」が置かれています。

緩やかな時間を過ごした後は、いよいよ夕食。

食事については、次でご紹介します。

瑞牆山

そして御柱祭の興奮冷めやらぬ中、

八ヶ岳の南東に位置する瑞牆山に登ってきました。

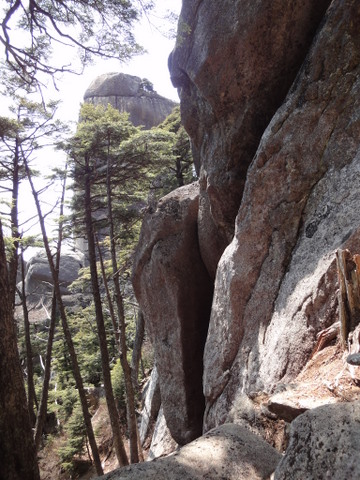

瑞牆山は途中から大きな岩がゴロゴロ。

山登りというか、岩登りです。

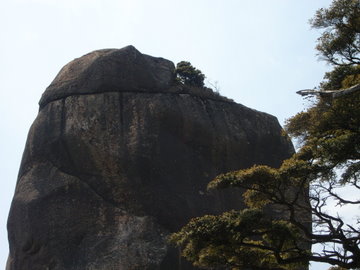

巨大な岩がそそり立っています。

遠くに見える岩の上にもきちんと木が育っているのを見ると、

生物の生命力の強さに改めて驚かされます。

そこをズームアップしたのが、

こちらです。

瑞牆山の山頂は、正確にはこの大きな岩の上の先?

遠くに見えるのは南アルプスです。

見降ろすと、ほぼ垂直にかなりの落差があって、相当怖いです。

南東の方を眺めると、金峰山。

天候に恵まれました。

御柱祭「建御柱」

いよいよ建御柱当日。

この日は御柱桟敷券を買って、万全の態勢で観覧に臨みました。

川越しのお清めが終わった御柱は、その後里曳きという行程を経て、

上社まで運ばれます。

定位置に運ばれた御柱に、古くから伝わるやり方で縄が締められます。

この縄を締める役割は代々同じ家によって引き継がれているようです。

横たわる御柱。手前が足元側になります。

そして御柱にその地区の若衆たちがびっしりとまたがり、建上げ開始!

かなりゆっくりなペースで立ち上げられていきます。

ほぼ垂直になった御柱の先端は鈴生り。

御柱の長さは約14mということなので、ビルにして4、5階ぐらいの高さです。

手元足元は危うく、長時間気の抜けない状況にさらされます。

建上がり終了!みんな大興奮です!

建上がった御柱はお清めされ、

その後、御柱の若衆たちは一人一人、縄を伝って降りてきます。

建上がった後、どうやって降りてくるのか不思議でしたが、

最後まで見せ場を絶やしません。

しかも曲芸(?)付き?

七年に一度という祭りにかける地元の人たちの意気込みが、

ものすごいエネルギーとなって伝わってきました。

この七年に一度しかやらない御柱祭を支えたいがために、

この地域の人々は地元から出て行くこともなく、

町の活気も絶えることがないと聞きます。

故郷にこのような祭りを持つ人々の誇らしげな顔に、

羨ましさと共に清々しさを感じました。

御柱祭「川越し」

木落しを終えた御柱は次なる目的地、

川越しを目指して人力により街中を曳かれます。

前宮一の御柱がやってきました。

そしてめどでこに大勢の氏子たちがまたがったまま、

川に引き下ろされます。

そして向こう岸に引き上げられ、川越し成功!

木落しと川越しは2日間に亘って行われ、

川越しにより清められた8本の御柱は

建御柱までの1ヶ月間、川越し先の安国寺に安置されます。

御柱祭「木落し」

まもなく今年も終わろうとしております・・・

ブログ更新がなかなかできない一年でしたが、

ちょっとだけ振り返ってみようと思います。

今年は七年に一度行われるという御柱祭の年。

以前より気になっていたお祭りなので、

これは見ておかねばと出掛けてきました。

お祭りの詳細は公式ページにおまかせして・・・

見に出掛けたのは諏訪大社の中でも上社前宮。

社殿の四隅に建てられる御柱の一本。

重さ10トン以上の大木が山から切り出され、

人力によって神社まで運び出されます。

山出し最初の見せ場、「木落し」が目前に迫ります。

御柱の前後に上社御柱特有の「めどてこ」と言われる角が見えます。

そしていざ「木落とし」へ。

前後のめどでこには氏子がびっしり。

御柱先端とめどでこ先端それぞれに縄が結ばれ、

それを大勢の氏子たちが指揮のもと操り、斜度27度の斜面を引き下ろします。

御柱が半分斜面に迫り出して・・・

倒れちゃいました。

でもなんとか持ち直して前進。

本来であれば倒れることなく斜面を滑り下りるところ。

斜面下で観客に揉まれながら、

やっとの思いでその時を迎えた立場としては残念でなりません。

でも氏子たちがいちばん悔しい思いをしてるんだと思います・・・

※写真前半2枚と後半4枚は別の御柱です。

横須賀美術館

横浜に用事があり、ちょっと足を延ばして横須賀美術館に行ってきました。

海の見える小高い丘に建つ建物で、設計は山本理顕さん。

美術館の中に入るとこんな感じです。

右下の穴からはレストラン、左の穴からはエントランス、

真ん中の穴からは海が見えます。

しばらくと眺めていると、船が通り過ぎました。

外装はボックス状のガラス張りで、内部に穴の空いた皮膜がある構成。

空調と日差しを制御しているのでしょう。

天井と壁の取り合う角が丸いので、美術館内部から見ると不思議な感じです。

屋上です。海が見えて気持ち良いです。

芝生の前庭に面してレストラン、ACQUA MARE(アクアマーレ)があります。

広尾の有名店、リストランテ アクアパッツァのシェフ、日高良実氏のお店です。

ランチのコースをいただきました。

まずは、前菜。

バーニャカウダは、アラカルトで注文。これは外せません。

パスタや・・・

リゾット。

そして、デザート。

食後は観音崎の海岸沿いを散策。

空はすっかり秋空です。

観音崎は以前からかなり気に入っているところ。

海沿いには観音崎ボードウォークという約600メートルの散策路があり、

行き交う船をいつまでも眺めていたくなるような、

とても長閑で素敵なところです。

北九州市立中央図書館

そして、小倉に戻り北九州市立中央図書館へ。

学生の頃ここを訪れ、いたく感動したので、

その感動をもう一度感じられるかどうか確かめるための再訪です。

磯崎新氏により1974年に設計されたもので、氏の1970年代代表作。

個人的には磯崎さんの設計したものの中で一番好きです。

PC(プレキャスト・コンクリート)パネルのヴォールト屋根が特徴的です。

PCパネルにはリブが付いているので、

純粋な幾何学がつくり出す美しさがあります。

外は相変わらずの雨。外観はイマイチの写真ですがこんな感じ。

図書館の入口に模型が置いてありました。

40年前の建物ですが、古さを全く感じさません。

この建築が、改めて名建築であることを実感できました。

磯崎さんはやっぱり凄いです。。。

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版

>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖

>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾

>日本建築師才懂の思考&設計/台湾